Siamo in piena Guerra Fredda. Gli Americani hanno varato il sottomarino a propulsione nucleare Nautilus e l’Unione Sovietica non vuole rimanere indietro e promuove un’ambiziosa cantieristica navale. I battelli a doppio scafo a propulsione diesel/elettrica erano basati sui modelli tedeschi preda di guerra, ma per il nucleare mancava ovviamente l’esperienza. Gli ingegneri erano preparati, ma i marinai (diversamente dalla nostra leva di mare) provenivano dai posti più sperduti dell’URSS e vedevano nella Marina un’occasione sociale. In più mancavano – e mancano tuttora, come si è visto nell’affondamento del “Moskva” – i “petty officers”, i nostri esperti marescialli con anni di imbarco. Ma torniamo al nostro battello. Sin dalla sua costruzione nel 1958, la storia del sottomarino sovietico di classe Hotel K-19, il primo a essere equipaggiato con missili nucleari, è stata costellata di luci e ombre. Varato l’8 aprile 1959, il K-19 fu costruito in un periodo in cui l’Unione Sovietica era intenzionata a eguagliare la potenza nucleare degli Stati Uniti, sino ad allora in netto vantaggio. Tuttavia, nella volontà di proiettare la dimostrazione di potenza, furono messi in secondo piano diversi requisiti di sicurezza, determinando così una serie di malfunzionamenti nei battelli prodotti in serie (il libro è pieno di esaurienti dettagli tecnici, che qui omettiamo). Prudenza avrebbe suggerito di collaudare un paio di battelli per un anno o due prima di passare alla produzione in serie, ma le motivazioni politiche e le pressioni dell’industria prevalsero sulle esigenze della Marina, col risultato di mettere sotto stress gli equipaggi. Gli incidenti più comuni erano dovuti a guarnizioni difettose, a valvole bloccate, a strumenti tarati male e/o inesperienza degli equipaggi. Ma il peggio doveva causarlo una carenza strutturale: a differenza dei battelli della US Navy, il circuito di raffreddamento primario del reattore nucleare non era affiancato da un circuito d’emergenza. Il 4 luglio 1961 avvenne il più tragico degli incidenti: dopo alcune esercitazioni nell’Atlantico, a 45 metri di profondità, l’equipaggio del K-19, agli ordini del capitano Nikolaj Zateev, si trovò a fronteggiare un incubo nucleare. Una grave perdita nel reattore aveva causato il guasto del sistema di raffreddamento, portando a un pericoloso aumento della temperatura all’interno del nucleo. Esattamente quello che successe anni dopo a Chernobyl, con la differenza che intervenire d’urgenza negli spazi ristretti e scomodi di un sottomarino è un’impresa complicata anche in porto, figurarsi in immersione. Ad aggravare la situazione si accompagnò anche il malfunzionamento del sistema radio, che lasciò l’equipaggio isolato e senza la possibilità di contattare Mosca. Il sottomarino fu costretto a emergere e alcuni degli uomini furono testimoni di un grande atto di coraggio, sacrificandosi per riparare l’avaria prima che causasse un disastro nucleare. Nel 2006, l’ex presidente dell’Unione Sovietica Michail Gorbacëv ha proposto l’equipaggio del sottomarino al Nobel per la pace, per le azioni compiute il 4 luglio 1961. L’incidente, fu secretato per quasi trent’anni. Ma non fu l’unico: nel 1968 il K-129 (Golf II in codice NATO) a propulsione diesel/elettrica sparì nel Pacifico con due siluri a carica nucleare e tre missili balistici intercontinentali tipo SS-N-5 “Serb”. I Sovietici ignoravano la sua posizione ma non gli Americani, che nel 1974 con un’operazione coperta affidata a una ditta privata specializzata riuscirono a recuperare parte dello scafo sepolto a 5000 metri di profondità. Bottino: due siluri a carica nucleare, le macchine crittografiche e i corpi di sei marinai, a cui fu data sepoltura con gli onori militari. Sul Kursk invece non c’è molto da dire: nel 2000 i Russi erano meno chiusi e per il recupero chiesero l’aiuto di palombari norvegesi. Verosimilmente era scoppiato un siluro a propellente liquido, ma i ritardi nei soccorsi non salvarono ben 23 uomini che si erano rifugiati in un compartimento stagno. Alcuni avevano scritto un diario che aggiunse molti dettagli alla comprensione del disastro.

Va detto comunque che anche la US Navy perse due sottomarini nucleari: nel 1963 il Tresher (SSN-593) e nel 1968 lo Scorpion (SSN-589) sparirono nell’Atlantico. Il Tresher subì un guasto ad un sistema di tubazioni di acqua salata, che risultarono brasate invece che saldate. Durante l’immersione profonda, una tubatura interna si era rotta ed aveva allagato la sala macchine; lo spegnimento automatico del reattore nucleare aveva tolto l’alimentazione elettrica al battello, impedendone la riemersione. Tra i 129 morti si contano anche i tecnici collaudatori, mentre a bordo dello Scorpion c’era solo l’equipaggio di 99 uomini. Quanto allo Scorpion, le successive indagini e foto da batiscafo fanno pensare a un’esplosione di un siluro, cosa che del resto successe al Kursk nel 2000. Due siluri nucleari giacciono ancora sul fondo, aumentando la già ricca discarica nucleare oceanica. In più ci sono tutte le scorie radioattive della base subpolare di Murmansk, quando negli anni ’90 mancavano i soldi per la manutenzione della flotta. Circolava una battuta sui sommergibilisti della base: di notte si riconoscevano perché brillavano. Quanti di loro sono morti di leucemia nessuno lo saprà mai.

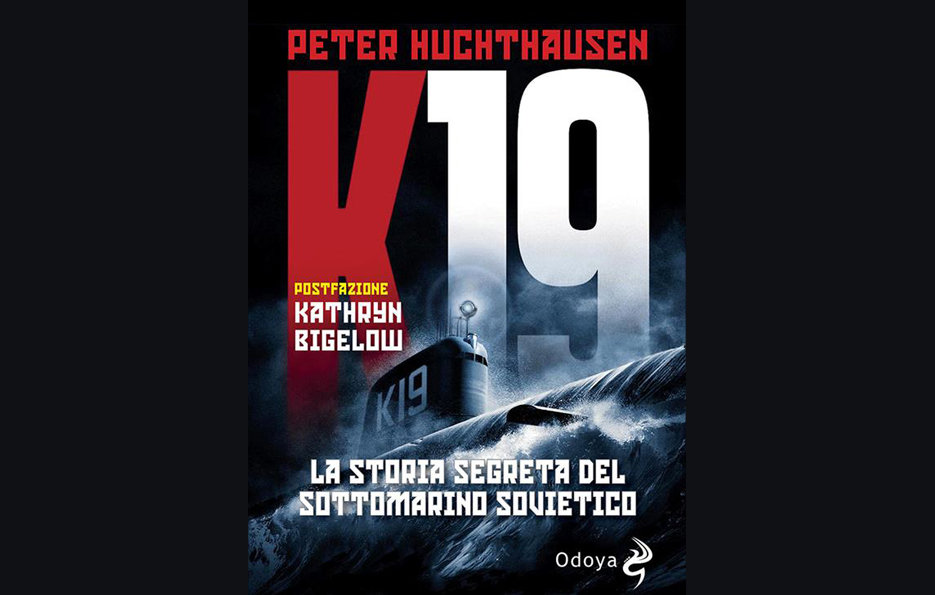

K19

La storia segreta del sottomarino sovietico Condividi

Autore: Peter Huchthausen

Traduttore: Kollektiv Ulyanov

Postfazione di Kathryn Bigelow.

Editore: Odoya, 2021, pp. 208

EAN: 9788862886901

Prezzo: € 16,00