Sì, è davvero curioso che proprio un contenutista—espressionista, un romantico depravato come me debba rivendicare alla debita forma il suo necessario dovuto. Una volta si tacciava di formalismo l’accanito artefice che lisciava fino all’adorazione la superficie, la pelle o se preferite la scorza della sua opera. Artigiano? Mestierante? Accademico? E sia. Operaio rifinito della forma diciamo, ma con tutti i limiti e i meriti consentiti di chi conoscendo e amando il suo lavoro, si prodiga nella qualità tecnica dei suoi “manufatti”. La forma non è tutto, d’accordo, ma è anche a ben riflettere la concreta e necessaria proiezione nella materia indefinita e caotica di un’idea, un’emozione, un racconto, un dramma o quel che sia. La forma adeguata quindi al suo contenuto, anima e corpo: il collegamento è inscindibile, un matrimonio indissolubile. Ecco quel che distingue l’artista dal valente artigiano: la ricerca e l’elaborazione di una forma, una pelle, una e sola, irripetibile, per l’idea che in essa si realizza felicemente e poeticamente. Vi par poco? Tutta la storia dell’arte è in questa decisiva coniugazione idea— materia. Ora, svilire la forma a comodo balbettante aforisma o a materia volutamente sciatta o peggio contrabbandare rozzezza e superficialità tecnica per improrogabili e “significative” necessità espressive son solo goffi giochi di prestigio che definisco semplicemente cialtroneria gratuita. L’ho detto! Adesso crocifiggetemi, se volete, al patibolo del bieco e tetro formalismo! Ma ragionate: la forma è per il contenuto e il contenuto è per la forma: coppia perfetta, fusione amorosa di idea e materia. Così è stato sempre, per secoli, almeno fino all’altro ieri, da quando un esercito di belve aggressive e velleitarie, barando sull’equivoco contenutistico hanno alluvionato il mondo dell’arte coi loro proclami arroganti sulla presunta poetica della miseria formale. Badate, intendo miseria e non scarna essenzialità: nessuno qui osanna trionfi formali che sarebbero altrettanto altezzosi. Può bastare una traccia, un accenno, un presentimento,se è calzante e appropriato; niente virtuosismi! Ma noi sappiamo distinguere tra poetica essenzialità e miserevole sciatteria. L’inondazione del presuntuoso “concettuale”, ludico, grottesco o drammatico che sia poggia i suoi piedi ingombranti e maleodoranti sull’ormai annoso pretesto, antenato oltretutto dell’odierna fumosa e pulciosa “arte povera” (mai attributo fu più adeguato!), pretesto databile ai primordi della “pop art” laddove si caricò la gobba innocente di utensili e oggetti di uso comune, solo perché scelti e messi in vetrina,di profondi e poetici contenuti esistenziali. L’idea non era peregrina (i dadaisti l’avevano già usata per rompere i vetri del sussiego benpensante e anche per divertirsi un po’) e qualche risultato artistico talvolta ne era conseguito. Amen. Ma era il concetto in sé ad essere pericoloso perché armava di motivazioni e pretese “serie” fior di tangheri e ultra— dilettanti lanciandoli fuori dal ghetto dove giustamente illanguidivano sulla cresta dell’onda di uno scandalismo da pattume. Così oggi come oggi eserciti di guerrieri ad oltranza del “concettuale”, trincerati nelle munite posizioni fortificate da drappelli di deliranti critici, sparano a raffica ovunque e comunque eventi ed avventi di invasiva pretestuosità pseudo—filosofica alla faccia della vessata e malmenata forma. E in arte diciamolo, non c’è niente di peggio del teorico—filosofo che presume per il fatto di pensare di appartenere a una categoria superiore all’artefice, e quindi giustificato a maltrattare qualsivoglia superficie “formale o anche solo in odore di pestifera formalità. Ma, miei cari, la forma, la forma! Lo sapevano bene i greci, solo la forma miracolata e risorta ai fasti della qualità espressiva può dar vita e significato al concetto in essa contenuto e che per essa si dilata e illumina. Non basta ammucchiare degli stracci o lasciar marcire un cespo d’insalata per esprime re la transitorietà della condizione umana; allora anche un rivendugliolo di Porta Portese o un camion dell’AMA sono poetici! Ogni concetto, per nobile e profondo che sia se non ha la stampella che lo giustifichi e lo realizzi della sua veste corporea, è solo soffio e fritto misto d’aria! Il resto, l’idea in sé, geniale o banale che sia, nuda e abbandonata a sé stessa è solo arido cifrario intellettuale, esercitazione per filosofi da circolo domenicale intenti a proclami ingenui e rumorosi di giacobini in ritardo senza baionette e ghigliottina, convinti di rifare il mondo con una frase gettata nel piatto.

Tutti gli articoli di Luigi M. Bruno

L’Inferno di Rodin

Lieta novella all’Accademia reale di Spagna al Gianicolo per gli appassionati d’arte! Il grande scultore Auguste Rodin è visibile con la splendida serie dei suoi bozzetti concepiti e realizzati nel 1880 per l’Inferno di Dante: opera di straordinario interesse grafico e pittorico, coevi della sua opera incompiuta “le Porte dell’Inferno”, opera mai compiuta. I bozzetti dell’artista furono poi stampati con la tecnica della foto incisione dalla Maison Goupil, 129 eccellenti stampe “a bon tireur”, fra l’altro ritoccati cromaticamente con la tecnica del “tampone” con l’uso di inchiostri colorati e con annotazioni originali del Maestro. Il piccolo formato dei bozzetti e l’uso rapido e sintetico del segno e dell’annotazione tonale non deve far pensare ad un’opera minore e marginale di Rodin, anzi! Qui più che mai si manifesta la pienezza e la forza creativa del maestro, la qualità espressiva del suo tratto e della sua “macchia” arrivano a vertici che superano ampiamente la stessa sintesi impressionista per proiettarsi prepotentemente in una modernità e in una sensibilità estetica a noi più vicina e congeniale. Nel racconto visivo di Rodin si intrecciano e si inseguono centauri démoni e anime dannate con l’empito visionario ora di un simbolista alla Redon, ora con richiami di titanismo michelangiolesco, ora con echi di demonismo romantico alla William Blake: ma ogni richiamo formale e letterario poi inevitabilmente si piega alla grande sapienza disegnativa dello scultore e alla sua capacità di riassumere e completare con pochi evocativi accenni figure spazi ed emozioni in un clima di intensa qualità poetica. Ora con la punta di grafite, ora con la stecca del carboncino o col pennino d’inchiostro, con luci di biacca e con velature felicissime Rodin racconta l’emozionante avventura del “suo” inferno dantesco dove personaggi e figure celebri si alternano ad apparizioni e fantasmi confusi nel gran vortice cupo di un sogno grandioso. Quanto dissimile dalle illustrazioni di un Gustave Doré! Immerso ancora nella sua compiutezza accademica, roboante di teatrali dinamiche barocche, prestigioso illustratore per i brividi “Grand Guignol” del buon borghese parigino! La teatralità di Rodin si consacra invece ad una spoglia dimensione che è spazio e misura di una umanità ora feroce ora disperata ma rarefatta in una sacralità che è aldilà di qualsiasi descrittività o compiacimento scenografico, già intuita e amata nella sua assoluta, nuda bellezza. La straordinaria “serie” di Rodin, quasi o del tutto sconosciuta da noi, non può che essere meta preziosa e irrinunciabile per l’avveduto spettatore stanco dei soliti “eventi” cervellotici e del tritume concettuale, pausa raffinata e godibile di un vero grande artista.

Lieta novella all’Accademia reale di Spagna al Gianicolo per gli appassionati d’arte! Il grande scultore Auguste Rodin è visibile con la splendida serie dei suoi bozzetti concepiti e realizzati nel 1880 per l’Inferno di Dante: opera di straordinario interesse grafico e pittorico, coevi della sua opera incompiuta “le Porte dell’Inferno”, opera mai compiuta. I bozzetti dell’artista furono poi stampati con la tecnica della foto incisione dalla Maison Goupil, 129 eccellenti stampe “a bon tireur”, fra l’altro ritoccati cromaticamente con la tecnica del “tampone” con l’uso di inchiostri colorati e con annotazioni originali del Maestro. Il piccolo formato dei bozzetti e l’uso rapido e sintetico del segno e dell’annotazione tonale non deve far pensare ad un’opera minore e marginale di Rodin, anzi! Qui più che mai si manifesta la pienezza e la forza creativa del maestro, la qualità espressiva del suo tratto e della sua “macchia” arrivano a vertici che superano ampiamente la stessa sintesi impressionista per proiettarsi prepotentemente in una modernità e in una sensibilità estetica a noi più vicina e congeniale. Nel racconto visivo di Rodin si intrecciano e si inseguono centauri démoni e anime dannate con l’empito visionario ora di un simbolista alla Redon, ora con richiami di titanismo michelangiolesco, ora con echi di demonismo romantico alla William Blake: ma ogni richiamo formale e letterario poi inevitabilmente si piega alla grande sapienza disegnativa dello scultore e alla sua capacità di riassumere e completare con pochi evocativi accenni figure spazi ed emozioni in un clima di intensa qualità poetica. Ora con la punta di grafite, ora con la stecca del carboncino o col pennino d’inchiostro, con luci di biacca e con velature felicissime Rodin racconta l’emozionante avventura del “suo” inferno dantesco dove personaggi e figure celebri si alternano ad apparizioni e fantasmi confusi nel gran vortice cupo di un sogno grandioso. Quanto dissimile dalle illustrazioni di un Gustave Doré! Immerso ancora nella sua compiutezza accademica, roboante di teatrali dinamiche barocche, prestigioso illustratore per i brividi “Grand Guignol” del buon borghese parigino! La teatralità di Rodin si consacra invece ad una spoglia dimensione che è spazio e misura di una umanità ora feroce ora disperata ma rarefatta in una sacralità che è aldilà di qualsiasi descrittività o compiacimento scenografico, già intuita e amata nella sua assoluta, nuda bellezza. La straordinaria “serie” di Rodin, quasi o del tutto sconosciuta da noi, non può che essere meta preziosa e irrinunciabile per l’avveduto spettatore stanco dei soliti “eventi” cervellotici e del tritume concettuale, pausa raffinata e godibile di un vero grande artista.

****************************************************

L’inferno di Dante

Dal 29 gennaio al 4 marzo 2013

Roma

Accademia Reale di Spagna

tel. 06/58332721 – 22

http://www.raer.it

http://accademiaspagnaroma.wordpress.com

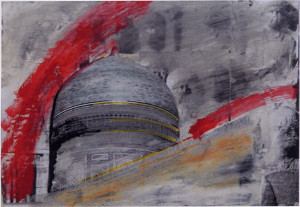

Grattacieli e obelischi di Sergio Ferrazza

Sergio Ferrazza. Cronaca e slancio creativo nei suoi flash pittorici densi di urgente contemporaneità ma anche di amoroso rievocare sogni e tradizioni di una cultura antica, nostra come la nostra pelle e il nostro respiro. Ieri e oggi si accavallano e si misurano negli squarci visivi che sono improvvise prospettive, folgorazioni ora futuribili ora a ritroso segnate da intense cromaticità, “colpi” di colore che legano e riverberano civiltà remote e angosce metropolitane in un “unicum” atemporale, spazio e campo di confronto di una umanità perenne e fervida

Il suo colore, segnale di emozioni non trattenute, senza incertezze marchia come ferite esplicite il tracciato di civiltà diverse pur nella continuità del suo eterno proporsi.

Così richiami di sacrali eros induisti sono il sogno negato di puritani ed aridi verticalismi occidentali, grattacieli come obelischi a divinità mercantili; i guerrieri di terracotta cinesi come esercito dissepolto contro le crude muraglie cementizie, incanti e ricchezze di genti che furono allevate al bello e alienanti serialità contemporanee.

In queste “mappe” alterne e varie dove l’umanità propone il collante della propria appartenenza etica o diversa comprensione del mondo, la fotografia è la base esplicita: fotografia manipolata e percorsa da quel colore che lega e assomma in sé la necessità dell’artista di coniugare eventi così dissimili e contrastanti, necessità di accogliere in un’emozione totale, onnicomprensiva, quel che fummo e saremo.

Il richiamo alla tematica figurativa tardo pop—art di Schifano è d’obbligo, ma il riutilizzo di Sergio Ferrazza, nell’uso anche di altri materiali (stoffa, acetati, sabbia, plastica) ha fervori e necessità tutte sue, in una ricerca formale che fà dell’esplicito “gesto” pittorico e della frammentazione visiva il complesso mosaico di una lettura umana variegata eppur di compatta continuità nel suo infinito avvicendarsi.

Niente albergo a Combosar

ZY/H308 si trovò un pò smarrito all’esterno della sua astronave… Veramente non era un’ astronave, e nemmeno uno di quei patetici dischi volanti frutto della primitiva immaginazione terrestre. Era… bé, non essendo uno specifico scrittore di fantascienza, mi risparmierò e vi risparmierò elencazioni e dettati tecnici praticamente intraducibili. Perciò ritorniamo a ZY/H308…

Veramente quella era soltanto la sua sigla in codice, il suo vero nome, per così dire di battesimo, era una lunga sequenza di suoni più o meno gutturali: GUSGRUPUMSRAUGHAMRAM… ecc.ecc. Meglio lasciar perdere anche i nomi propri.

E se lo chiamassimo semplicemente e platealmente “l’alieno”? Fatto. Dicevo, l’alieno smarrito di trovarsi solo, lontano dai suoi compagni in territorio barbaro e sconosciuto, era però conscio dell’importanza del suo compito: infiltrarsi nella comunità indigena e raccogliere più notizie possibili. Il suo aspetto era quello., precisato nei particolari dall’esperto in terrestrità, il compagno XK/N222, l’aspetto di un invidiabile borghese benestante, diciamo molto benestante, di mezza età. Non si era badato al risparmio: elegante completo scuro di Armani, scarpe mocassino di morbida pelle fatte a mano, camicia di seta, orologio Baume—Mercier, abbronzato, slanciato, atletico.

Sarebbe stata la mimetica giusta per non dare nell’occhio? (Su tutte le riviste terrestri studiate gli indigeni si riparavano così dalle intemperie ).

L’alieno non fu più così sicuro di passare inosservato una volta che si inoltrò nel paesino di Combosar, sperduto tra le valli autunnali delle catene montuose. I pochi paesani sgranavano gli occhi (sopratutto le grasse paesane) come se avessero visto il nostro con la sua autentica faccia a sei occhi e le sue normali quattro braccia disarticolate. L’alieno maledisse in cuor suo lo “specialista” di bordo che l’aveva conciato così, pronto da spedire in bocca ai terrestri. Quel buon diavolo di XK/N222 pensava forse di spedire su per la Quinta strada di New York o a Piccadilly Circus di Londra il nostro alieno, ma quell’elegantone fascinoso, una specie di star del cinema, sembrava proprio cascato dal cielo in quelle quattro stradine fangose di campagna. Il nostro ospite vide comunque una specie di locale pubblico; entrò e si accomodò al bancone poi, seguendo a memoria le istruzioni filmiche terrestri, disinvoltamente tirò fuori dal pacchetto in dotazione una sigaretta e l’accese. L’uomo del bar gli si avvicinò e gli sorrise accattivante: “Mi dispiace signore, ma è vietato fumare nei locali pubblici!” L’alieno spense la sigaretta sempre più irritato con chi non ne aveva imbroccata una delle sue istruzioni! “Potrei avere dello champagne ben fresco?” L’uomo ridacchiò guardandosi intorno: “Champagne monsieur! Qui non siamo a Parigi!

Credo di averlo visto solo nei film lo champagne, giù in città!” ZY/H308 si morse ancora di nascosto le labbra e, come si dice, tagliò corto: “Che avete da bere qui?” — “Birra e grappa” — “Va bene!” L’uomo gli portò un bicchierino e una birra chiara: “Beva prima la grappa e di sopra ci butti la birra, glielo consiglio, è la nostra specialità”. Il nostro bevve e pensò che era ora di far domande: “Amico, c’e un albergo qui per poter dormire?

Ho lasciato l’auto fuori del paese. inservibile. Ho voglia di lavarmi e di dormire un pò”.

L’uomo ridacchiò di nuovo, e con una certa inquietante confidenza disse: “Niente albergo a Combosar. Abbiamo pochi turisti qui. Ma in quanto a dormire dormirai quanto vorrai con quello che ti ho fatto bere.

Eh, un bel galletto come te è raro da queste parti sarà bello spennarti!

Alla tua macchina penseremo domani… Buon riposo”.

ZY/H308 si girò di scatto: nel locale erano entrati quattro robusti montanari e gli erano intorno. La mano già irrigidita non riuscì a impugnare la pistola a ioni alternati.

Prima di chiudere gli occhi fece in tempo a pensare : “Maledetto XK/N222, imbecille… dove cazzo mi hai mandato?” Veramente non disse proprio così ma usò una frase della sua gente piuttosto greve e colorita che non oseremo tradurvi…

Evocazione ed ambiguità nell’opera d’arte

Dalla convinzione fondamentale che è pur convenzione radicata nell’umana esperienza, dai graffiti primordiali alle contemporanee sperimentazioni, che l’opera d’arte non è mai descrizione ma evocazione, ne derivano importanti e decisive conseguenze. Ma restiamo ad esaminare il primo passo intrapreso. Evocativa? Come e perché? Se l’opera d’arte fosse solo necessità descrittiva o illustrativa (qualità tipica degli onesti accademici o degli affaticati mestieranti) avrebbe pur ragione il superficiale spettatore che a una resa pittorica dettagliata e verosimigliante esclamasse la fatidica frase: “Bello! Sembra vero!”. Ma per questo è stata inventata la fotografia, anche se bisogna pur dire che l’artista fotografo già contempla e distorce una sua autonoma realtà. Ma il traguardo dell’artista è ben altro: egli esamina ed “usa” la realtà che lo circonda per trarne poi una inevitabile traduzione emotiva che nel genio creativo arriva ad una vera e propria diversa realtà, o dimensione evocata, nuova ed originale, un mondo a sé stante in cui sentimenti, memorie, intuizioni dell’artefice concorrono a stabilire e codificare uno spazio, un tempo, una necessità completa e perfetta, irripetibile nelle sue cifre e nelle sue leggi di volta in volta elaborate nell’assecondare il proprio percorso creativo. Ed è questa la vera “magia” dell’arte, la sua prepotente capacità evocativa nel dar vita e configurazione concreta, attraverso decisivi e geniali processi di sintesi, ad una altrimenti indefinibile congerie di sentimenti che è eredità dell’umana specie e che resterebbe appunto indefinita e inespressa se l’artista non la “evocasse” decodificandola in uno scenario che è necessaria dimensione di quei sentimenti confusi e nascosti, portandola alla superficie percettiva, all’emozione profonda e al turbamento dello spettatore che in essa poi si riconosce e si ritrova. Questo fa il poeta: traduce per sé e per tutti l’intraducibile. Ma se la realtà è pur mistero da svelare ogni volta, tale che essa si manifesta spesso ingannevole e deviante, e che per ogni essere cosciente esiste una diversa interpretazione di essa ecco che giungiamo a cogliere un’altra qualità essenziale dell’opera d’arte: essa è necessariamente ambigua. La Realtà vera, assoluta, aldilà della sua manifestazione fenomenica, per sé ambigua e sfuggente, vuole gli occhi e le mani attente dell’artista vero che attraverso un processo alchemico della materia, processo altrettanto ambiguo e deviante, arrivi con la potenza del genio poetico ad intuirla, comprenderla in una definizione che seppur momentanea, limitata e di volta in volta legata alle umane necessità emotive dell’artista, “scopre” ed “inventa” un lembo del grande Mistero. Per questo l’opera d’arte non può e non deve “rappresentare” in modo semplice e diretto quel che apparentemente manifesta: se si dipinge un albero, una foresta, un lago, una bottiglia, un atleta o un cavallo in corsa, non si vuole nella sua schietta e più o meno realistica resa racchiudere e completare la propria necessità espressiva. Il traguardo è, appunto, ambiguo e percorre strade devianti per giungere a quella che definisco “evocazione traslata”, trasferendo l’oggetto da una sua manifestazione apparentemente diretta ad un piano che intende condurre elementi e significati alla intuizione di una diversa realtà ed una diversa prospettiva emotiva. Per questo la necessità ultima di una natura morta non si esaurisce in sé, semplicemente nel rappresentare e definire i fiori, i cibi o le bottiglie che la compongono; così il tronco di un albero, o il corpo di una modella o il volteggio di un acrobata, non si soddisfano nella loro diretta qualità raffigurativa, ma essi stessi sono enigmi che l’artista conduce per vie traverse e misteriose ad esplicare una dimensione alterna e parallela alla apparente realtà, dimensione appunto “traslata” ed evocata, luogo segreto e indefinibile in cui l’artista vero raggiunge e concretizza una effettualità atemporale che è piccolo specchio e frammento dell’Assoluto, del Mistero che è nelle – cose, nel dar vita e verità ad uno spazio che è ragione profonda di sé e del nostro esistere.