“Cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis terra” (Salmo 96)

“Cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis terra” (Salmo 96)

Nella mia parrocchia non conoscono il suono di un organo: a messa solo chitarre ed ora pure un bongo, percosso da un ragazzotto di provata fede. Sempre meglio di una parrocchia vicina, dove i neocatecumenali cantavano rumorosamente e in modo abominevole. E a questo punto mi chiedo a che serve il Pontificio Istituto di musica sacra e perché non chiuderlo (1). Aggiungo pure di far parte di una schola cantorum sfrattata da una basilica romana dal nuovo parroco, accolta ora in un’altra basilica e impegnata per tutto l’anno nelle liturgie solenni. Amo dunque la musica sacra, so cantare e ho un minimo di competenza in un paese dove pochi sanno leggere uno spartito e la scuola non educa alla musica. Detto questo, andate a messa la domenica in qualsiasi parrocchia romana e sentite cosa cantano e come: è un confuso repertorio di musica pop, canzonette, corali simil-luterani, brani di musical, salmi e inni vari, ora imparati a memoria, ora letti su un libretto promosso dalla CEI. I singoli brani sono numerati, ma non seguono l’anno liturgico (come nel Liber usualis) (2), la sequenza la decide di volta l’officiante, senza comunque ricorrere a quei tabelloni coi numeri che si vedono nelle funzioni dei protestanti. Ma quelli almeno sanno cantare: sono disciplinati, si sentono parte di una comunità e il corale protestante è schematico quanto facile da intonare, vista la sua origine popolare. Lutero aveva visto giusto e capiva di musica. La tradizione sia cattolica che delle chiese orientali invece previlegiava il canto gestito da un coro separato dall’assemblea dei fedeli, che comunque partecipava nelle formule responsoriali e ha localmente elaborato un ricco patrimonio di inni popolari, spesso legati al culto mariano. Tutto questo fino al Concilio Vaticano II (1962-1965) (Atti: Sacrosanctum Concilium, in sigla SC) e alla sua ossessione per la partecipazione. Senza addentrarci in una discussione teologica, ci limiteremo a constatare che l’evoluzione della musica liturgica è imprescindibile dalla riforma della liturgia, e in questo gli atti del SC sono fondamentali. Il principio di partecipatio actuosa (SC 14) è infatti una pietra miliare della riforma liturgica post-conciliare, anche se il primato sulla partecipazione era stato richiamato anche da documenti precedenti (3). Ripeto: non è il caso di entrare in una discussione teologica che richiede ben altra competenza. Mi limito pertanto a dire che, per quanto riguarda la musica che deve accompagnare la liturgia, nella pratica la partecipazione si è appiattita sull’omologazione e si è finito per impoverire ciò che il Concilio voleva invece arricchire. Nella pratica corrente il canto assembleare è divenuto la “traduzione simultanea” della partecipazione attiva. Tutto ciò che lo esclude si configura quindi come elemento in sé negativo perché in contraddizione “a priori” con tale principio, quasi fosse un diaframma tra l’assemblea e l’officiante. La debole riflessione ecclesiale ha fatto il resto, contribuendo a determinare un progressivo degrado della prassi liturgico-musicale. Non cantare la liturgia, usando solo musica di consumo piuttosto che musica sacra, rifiutare di educarsi o di educare gli altri nella tradizione della Chiesa e nelle sue direttive, mettendo poco o nessuno sforzo per l’edificazione di un programma dignitoso di musica sacra è a mio parere un atteggiamento colpevole e anti-intellettuale. E quello che è più pericoloso, la liturgia ha subìto una deriva dalla spiritualità verso l’autoesaltazione emotiva, cosa che peraltro le chiese evangeliche sanno fare molto meglio, mentre in realtà i giovani cattolici sono oggi i primi a cercare la spiritualità, un segnale preciso da non sottovalutare. Ma quando il mio parroco, giovane e capace pastore di anime, nella messa domenicale ha testualmente affermato che “la messa è un balletto”, invitando dunque i fedeli all’animazione della liturgia, nessuno gli ha replicato che la liturgia non è un musical, né un happening che celebra sé stesso, ma dovrebbe essere animata dalla fede e dalla celebrazione collettiva del mistero del sacramento, senza ricorrere a contributi esterni legati allo spettacolo più che alla spiritualità.

Ma le premesse erano diverse: si vedano in SC le disposizioni relative alla musica sacra e al suo rapporto con la liturgia. Le indicazioni generali dei paragrafi 114 e 115 (Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della Musica sacra […] Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari […] ai musicisti e ai cantori, e in primo luogo ai fanciulli, si dia anche una vera formazione liturgica) sono suggellate dal paragrafo 116, intitolato specificamente Canto gregoriano e polifonico. Il paragrafo recita alla lettera “a)”:

La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana: perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale.

Malgrado le chiare indicazioni conciliari, nella fase successiva le conferenze episcopali hanno invece previlegiato un repertorio musicale estraneo al latino e al gregoriano, con forme vicine al pop e alla musica leggera, mettendo in secondo piano la cura del repertorio gregoriano che, pur ritenuto tradizionalmente solido, è invece scomparso dalla scena liturgica. Sono state dunque imposte nella pratica liturgica idee estranee al testo conciliare, troppo spesso con la complicità di una mancanza di vigilanza da parte del clero e della gerarchia ecclesiastica. Il patrimonio della musica sacra, che il Concilio aveva chiesto venisse preservato, non solo non è stato preservato ma è stato combattuto; e questo certamente contro il Concilio, che aveva chiaramente affermato ben altro. Purtroppo il dibattito post-conciliare si è sostanzialmente appiattito e impoverito nella contrapposizione puramente ideologica fra un gregoriano comunque indiscutibile e un gregoriano da eliminare del tutto, al punto di farne un estraneo in casa propria. In realtà, se pur tradizionale, il canto sacro non è esclusivamente il gregoriano, né è intangibile. E se la risposta ideologica è stata una congerie musicale non strutturata e di basso livello artistico, ancora più assurdo è che ancora nessuno abbia insegnato all’assemblea dei fedeli il canto corale. Eppure, dal Concilio a oggi vescovi e parroci hanno avuto ben cinquant’anni di tempo.

Ma scorriamo il canzoniere della mia parrocchia, ufficializzato dalla CEI: sono 170 pagine con il testo di 246 tra inni, salmi, canzoni e canzonette. La musica non c’è e s’impara a memoria, tanto nessuno la saprebbe leggere. Il legame armonico tra le parole e la musica è spesso casuale, segno che nessun musicista ha mai affrontato il problema. Le traduzioni degli inni dal latino sono sciatte, forse opera di un prete straniero: in un Sanctus stile spaghetti western “Hosanna in Excelsis” diventa un banale “Osanna nelle altezze”. Ma del Sanctus esiste anche una versione country , accompagnata da battiti delle mani e movimenti sincronizzati delle braccia. Partecipazione, d’accordo, ma a che cosa? Bisogna sottolineare che il magistero non richiede un’indistinta partecipazione di tutto il popolo nel canto liturgico, ma raccomanda un buon coordinamento di tutti, ciascuno secondo i propri compiti e ministeri, da cui “scaturisca quel giusto clima spirituale che rende il momento liturgico veramente intenso, partecipato e fruttuoso” (Giovanni Paolo II, chirografo sulla musica sacra Mosso dal vivo desiderio, 23 novembre 2003) (4). E proprio questo testo ci ricorda che la Santa Sede si è sempre occupata del problema, molti essendo i documenti dedicati alla musica sacra, dalla “Docta Sanctorum Patrum” (1324) di Giovanni XXII alla “Annus Qui” (1749) di Benedetto XIV, giù fino al Motu Proprio “Tra le sollecitudini” (1903) di San Pio X, la “Musicae Sacrae Disciplina” (1955) di Pio XII, e appunto il Chirografo sulla Musica Sacra (2003) di cui sopra. Interessanti poi gli interventi di papa Benedetto XVI, vista la sua reale competenza musicale: servirebbe un lungo articolo solo per darne una sintesi. Qui basta notare che il pensiero di Ratzinger – grande teologo e grande pontefice – non si limita alla musica liturgica, ma riconosce la musica come espressione dell’anima dell’uomo. Il suo non è un elogio formale e scontato, ma un contributo importante per lo sviluppo della dottrina sulla musica. Egli ricorda come con la riforma conciliare si fosse rinnovato l’“antichissimo contrasto” tra i sostenitori della musica sacra nella liturgia e i fautori della partecipazione attiva dei fedeli nelle celebrazione della fede con la loro maggiore semplicità, anche musicale. Proprio la liturgia celebrata da San Giovanni Paolo II in ogni continente ha mostrato “tutta l’ampiezza delle possibilità espressive della fede nell’evento liturgico” e, insieme, che la “grande musica della tradizione occidentale non sia estranea alla liturgia, ma sia nata e cresciuta da essa”. E con un valore, soggiunge, senza paragoni:

“Si può dire che la qualità della musica dipende dalla purezza e dalla grandezza dell’incontro con il divino, con l’esperienza dell’amore e del dolore. Quanto più pura e vera è quell’esperienza, tanto più pura e grande sarà anche la musica che da essa nasce e si sviluppa “ … “L’origine della musica è l’incontro con il divino, che sin dall’inizio è parte di ciò che definisce l’umano” (dal discorso del 4 luglio 2015 tenuto a Cracovia)

Un compendio è accessibile in un suo libro intitolato appunto: Sulla musica (5).

E passiamo a papa Francesco. Non è un intenditore come Ratzinger, ma nel 2017 scrive testualmente (6) :

“L’incontro con la modernità e l’introduzione delle lingue parlate nella Liturgia ha sollecitato tanti problemi: di linguaggi, di forme e di generi musicali”:.. “Talvolta è prevalsa una certa mediocrità, superficialità e banalità, a scapito della bellezza e intensità delle celebrazioni liturgiche. Per questo i vari protagonisti di questo ambito, musicisti e compositori, direttori e coristi di scholae cantorum, animatori della liturgia, possono dare un prezioso contributo al rinnovamento, soprattutto qualitativo, della musica sacra e del canto liturgico”.

Tutto bene allora? No, se rileggiamo un capoverso iniziale:

“emerge una duplice missione” per la Chiesa: da una parte, si tratta “di salvaguardare e valorizzare il ricco e multiforme patrimonio ereditato dal passato, utilizzandolo con equilibrio nel presente ed evitando il rischio di una visione nostalgica o archeologica” … “d’altra parte, è necessario fare in modo che la musica sacra e il canto liturgico siano pienamente ‘inculturati’ nei linguaggi artistici e musicali dell’attualità; sappiano, cioè, incarnare e tradurre la Parola di Dio in canti, suoni, armonie che facciano vibrare il cuore dei nostri contemporanei, creando anche un opportuno clima emotivo, che disponga alla fede e susciti l’accoglienza e la piena partecipazione al mistero che si celebra”.

Che vuol dire “visione nostalgica e archeologica”? Gregoriano? Più chiara la tesi dell’inculturazione, cara ai Gesuiti, dalle cui file papa Francesco proviene. Come si vede, più preoccupato che appassionato dal tema, egli auspica comunque la qualità. Quanto all’inculturazione, essa significa – se compresa correttamente – che noi dovremmo introdurre la cultura di ogni popolo nella liturgia. Ma non nel senso che la liturgia e la sua musica debbano divenire il luogo dove esaltare una cultura secolare. Essa è un luogo dove la cultura, ogni cultura, deve essere trasportata a un altro livello e purificata. E qui entriamo nel vivo: nel canto gregoriano come in quello delle chiese orientali – ma stavo per dire anche nel corale luterano – la parola di Dio si fonde indissolubilmente con la musica, entra in un’altra dimensione, si dispiega. La natura liturgica del canto sta nella sua capacità di strutturarsi in stili e forme precise, laddove nella musica di consumo (ma non nella musica popolare) il legame tra il testo e la forma musicale resta labile, né ha pretesa alcuna di trascendenza..

Chi deve cantare è un problema successivo. Ma se decidiamo che a cantare debba essere solo l’assemblea, a questo punto va condotta una seria alfabetizzazione musicale e soprattutto il clero deve dare più spazio ai musicisti, gli unici che possono indicare la strada per superare l’attuale degrado della musica liturgica. Detto questo, concludo la mia analisi con alcuni suggerimenti pratici, con la speranza che in parrocchia se li leggano e se ne discuta insieme:

- Se di musica si parla, vanno coinvolti i musicisti. E’ assurdo che coloro che hanno competenza e amore per la musica siano gli ultimi ad essere ascoltati, come se il loro parere non fosse invece fondamentale.

- A un volontario di coro parrocchiale consiglierei di provare a cantare tutti i quasi 250 canti contenuti nel libro degli inni, con la sola voce, senza chitarre o percussioni. Se ha un minimo di sensibilità musicale scarterà tutti quelli dove parole e musica mal si accordano, seguiti da quelli con testi troppo concettuali (quindi poco cantabili) o persino ambigui (p.es., Te lodiamo Trinità) e infine tutto quanto è Sanremo con le parole cambiate.

- Il canto liturgico deve mantenere un minimo di solennità, non è un musical.

- Com’è unitaria la liturgia, unitario dovrebbe essere anche il canto liturgico. Invece spesso si cantano in sequenza brani musicali diversi per stile e privi di un vero legame organico. L’insieme non è strutturato.

- Nel repertorio attuale, spesso gli intervalli tra le note sono spesso troppo ampi. Il corale luterano si canta con naturalezza perché il motivo è contenuto anche in una sola ottava e tra una nota e l’altra l’intervallo è minimo, mentre le canzoni in stile Sanremo sono riservate a cantanti professionisti, capaci di passare da un’ottava all’altra senza steccare e di passare dal basso all’acuto con naturalezza. Ma sono atleti della voce.

- Un’iniziativa elementare ma pratica consiste nel selezionare in ogni parrocchia almeno una voce guida. Una persona che abbia una bella voce, sappia cantare e leggere uno spartito e intoni per primo il canto, seguito dall’assemblea. E che sia capace anche di dare quelle indicazioni minime per cantare insieme in modo decente, visto che la pratica del canto corale è decaduta anche nella scuola primaria. Chiediamo troppo?

NOTE:

- Cito dalla pagina web del Pontificio Istituto di musica sacra: “l’Istituto persegue le seguenti finalità: insegnare le discipline liturgico-musicali sotto il profilo pratico, teorico e storico; promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio tradizionale della musica sacra e favorire espressioni artistiche adeguate alle odierne culture; rendere, per incarico della Chiesa madre di Roma, un servizio alle Chiese locali di tutto il mondo, in vista della formazione dei musicisti di chiesa e dei futuri insegnanti nell’ambito della musica sacra. L’Istituto adempie al suo mandato tramite l’insegnamento delle discipline curriculari, la ricerca e l’analisi storico-estetica, la pubblicazione di opere musicali e scientifiche, l’esecuzione in sede concertistica e liturgica di brani musicali, con l’intento di diffondere il repertorio del passato e del presente”.

- Il Liber usualis Missae et Officii, o più comunemente Liber usualis, è un libro liturgico che contiene una raccolta dei canti gregoriani (e non solo) utilizzati dalla Chiesa cattolica romana. Dei canti vengono trascritti i testi e la melodia nella sola notazione quadrata. L’ultima edizione risale al 1964, ma è ancora facile trovarlo in giro e ora è persino scaricabile dalla rete in PDF.

- Per la partecipatio actuosa e le animate (e animose) discussioni in argomento, vedi: http://www.internetica.it/actuosa-participatio.htm ; http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/11/09/tutto-e-cominciato-con-lo-spirito-del-concilio-la-correctio-spiegata-da-pietro-de-marco/;

- Per il testo ufficiale completo vedi: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/2003/documents/hf_jp-ii_let_20031203_musica-sacra.html

- Sulla musica / Benedetto XVI ; a cura di Lucio Coco . Venezia, Marcianum Press, 2013. Il libro è tuttora in vendita. Un’importante sintesi è contenuta in: http://it.radiovaticana.va/news/2015/07/04/benedetto_xvi_la_musica_sacra_porta_alla_verit%C3%A0_di_dio/1155999

- http://it.radiovaticana.va/news/2017/03/04/papa_musica_sacra_doni_la_bellezza_di_dio,_no_a_nostalgie/1296523 https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170304_convegno-musica-sacra.html

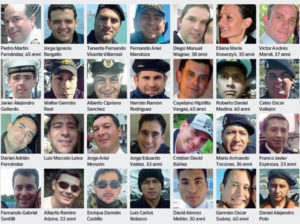

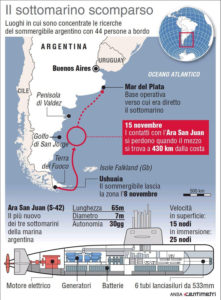

Il 15 novembre 2017 il sottomarino ARA San Juan della Marina argentina perde i contatti con la base navale di Ushuaia, in Mar del Plata. Da quel momento inizia una frenetica ricerca del battello, ostacolata dalle proibitive condizioni meteo nel sud Atlantico. È una serie di false tracce, dichiarazioni contraddittorie e speranze mal riposte, finché la dura realtà emerge il 28 novembre, quando la Marina argentina rivela la causa della scomparsa del sommergibile. L’ultimo messaggio inviato dal San Juan il 15 novembre avvertiva: “Acqua è entrata dallo snorkel (la presa d’aria, ndr.) nella sala delle batterie elettriche e questo ha causato un cortocircuito e un principio di incendio. Procediamo in immersione con metà potenza. Vi terremo aggiornati”. Ma è l’Organizzazione del Trattato di proibizione totale dei test nucleari (Ctbto), integrata nel sistema dell’Onu, a riferire che due sue stazioni idroacustiche hanno rilevato “un evento impulsivo subacqueo avvenuto alle 13.51 GMT del 15 novembre” a una latitudine di -46,12 gradi e longitudine di -59,69 gradi. L’ultima localizzazione del sommergibile è la zona del Golfo San Jorge, a 268,5 miglia dalla costa argentina, 30 miglia dall’ultima posizione nota (1). Di sicuro dopo quel messaggio del 15 novembre non saprà più nulla del battello e dei 44 militari dell’equipaggio, tra cui la prima donna nella storia della Marina Argentina, Eliana Maria Krawczyk.

Il 15 novembre 2017 il sottomarino ARA San Juan della Marina argentina perde i contatti con la base navale di Ushuaia, in Mar del Plata. Da quel momento inizia una frenetica ricerca del battello, ostacolata dalle proibitive condizioni meteo nel sud Atlantico. È una serie di false tracce, dichiarazioni contraddittorie e speranze mal riposte, finché la dura realtà emerge il 28 novembre, quando la Marina argentina rivela la causa della scomparsa del sommergibile. L’ultimo messaggio inviato dal San Juan il 15 novembre avvertiva: “Acqua è entrata dallo snorkel (la presa d’aria, ndr.) nella sala delle batterie elettriche e questo ha causato un cortocircuito e un principio di incendio. Procediamo in immersione con metà potenza. Vi terremo aggiornati”. Ma è l’Organizzazione del Trattato di proibizione totale dei test nucleari (Ctbto), integrata nel sistema dell’Onu, a riferire che due sue stazioni idroacustiche hanno rilevato “un evento impulsivo subacqueo avvenuto alle 13.51 GMT del 15 novembre” a una latitudine di -46,12 gradi e longitudine di -59,69 gradi. L’ultima localizzazione del sommergibile è la zona del Golfo San Jorge, a 268,5 miglia dalla costa argentina, 30 miglia dall’ultima posizione nota (1). Di sicuro dopo quel messaggio del 15 novembre non saprà più nulla del battello e dei 44 militari dell’equipaggio, tra cui la prima donna nella storia della Marina Argentina, Eliana Maria Krawczyk.