Lo scorso febbraio Rai5 ha regalato al grande pubblico il bellissimo documentario in 4 puntate “Velázquez. L’ombra della vita”, diretto da Luca Crescenti e brillantemente commentato da Tomaso Montanari, celebre storico dell’arte che insegna attualmente all’Università per stranieri di Siena. Uso non a caso il verbo “regalare”, perché ho trovato questa divulgazione particolarmente generosa: non solo per la ricchezza di informazioni, per la chiarezza espositiva e per l’eccezionale qualità scientifica che si concede oltre la cerchia degli studiosi, ma anche e soprattutto per la grande lucidità e profondità di lettura dell’opera d’arte da parte dello storico fiorentino. Una lettura che va ben oltre la contemplazione delle sorprendenti qualità pittoriche delle tele presentate, ma che è capace di farle parlare a distanza di secoli e rendere le loro “parole” impastate nei colori di bruciante attualità. Forse tutti gli studenti di storia dell’arte dovrebbero vedere questo documentario, per prendere coscienza del valore non solo storico ma anche sociale, e oserei aggiungere politico, del mestiere difficile che ci attende. In fondo nell’arte è sempre stata connaturata l’idea di una trasformazione del reale, la speranza che la Bellezza possa salvare il mondo, e le appassionate spiegazioni di Montanari vanno esattamente in questa direzione.

Lo scorso febbraio Rai5 ha regalato al grande pubblico il bellissimo documentario in 4 puntate “Velázquez. L’ombra della vita”, diretto da Luca Crescenti e brillantemente commentato da Tomaso Montanari, celebre storico dell’arte che insegna attualmente all’Università per stranieri di Siena. Uso non a caso il verbo “regalare”, perché ho trovato questa divulgazione particolarmente generosa: non solo per la ricchezza di informazioni, per la chiarezza espositiva e per l’eccezionale qualità scientifica che si concede oltre la cerchia degli studiosi, ma anche e soprattutto per la grande lucidità e profondità di lettura dell’opera d’arte da parte dello storico fiorentino. Una lettura che va ben oltre la contemplazione delle sorprendenti qualità pittoriche delle tele presentate, ma che è capace di farle parlare a distanza di secoli e rendere le loro “parole” impastate nei colori di bruciante attualità. Forse tutti gli studenti di storia dell’arte dovrebbero vedere questo documentario, per prendere coscienza del valore non solo storico ma anche sociale, e oserei aggiungere politico, del mestiere difficile che ci attende. In fondo nell’arte è sempre stata connaturata l’idea di una trasformazione del reale, la speranza che la Bellezza possa salvare il mondo, e le appassionate spiegazioni di Montanari vanno esattamente in questa direzione.

Nato a Siviglia nel 1599 – anno particolarmente felice per la storia dell’arte, che diede i natali anche a Gian Lorenzo Bernini e a Anthony Van Dyck – il giovane Diego fece i suoi primi passi nell’atelier di Francisco Pacheco, divenuto più tardi suo genero, e si incamminò nella via già percorsa da Caravaggio e dai bamboccianti dei quadri di taverna, i cd “bodegones”. La sua straordinaria presa sul reale e il suo irrinunciabile rapporto con il modello naturale lo pongono subito in stretto dialogo con il Merisi, di cui fu l’erede più diretto. Gli esiti di questo primo periodo sono ben rappresentati dal Venditore di acqua di Siviglia (1620, Apsley House, London). Il destino del pittore non era però quello di rimanere nella città natia a dipingere preziose scene di genere, ma di approdare alla corte di Madrid e ritrarre il giovane sovrano Filippo IV, divenendo ben presto il suo pittore di corte. Tutta la parabola artistica e personale di Diego sarà irrimediabilmente intrecciata a quella del re, il cui lento decadimento fisico e politico è registrato negli anni con sorprendente lucidità e commozione dal suo fidato pittore. Forse il ritratto più illuminante in questo senso è quello del sovrano vincitore dopo la repressione della rivolta catalana (il cd. Ritratto di Fraga, 1644, Frick Collection, New York): il volto triste e malinconico del re stride con l’abito scintillante da parata, reso con sorprendente libertà espressiva, e non comunica affatto l’immagine della monarchia trionfante.

Tra le bellissime spiegazioni di Montanari, merita una menzione d’onore quella del ritratto di Juan de Pareya (1650, Metropolitan Museum, New York), dipinto secondo la tradizione la notte prima di cimentarsi con il ritratto del perfido Innocenzo X, “per ammorbidirsi le mani”. È l’immagine di un ultimo, il servo morisco del pittore, che lo seguiva ovunque nei suoi spostamenti macinando i colori e passando lo straccio sui pavimenti. Eppure, mai come in questo quadro la pittura si è fatta viva carne, mostrandoci con straordinaria presenza la figura di un uomo pieno di dignità nella posa e di bonaria umanità negli occhi: grandi occhi neri, intensi e appassionati, desiderosi di innalzarsi alla sfera superiore dell’arte. Infatti, seguendo l’esempio del suo padrone Juan si era accostato alla pittura (conosciamo una sua Vocazione di s. Matteo dove appare il suo stesso autoritratto) e poté presto realizzare il suo sogno, dal momento che pochi mesi dopo Velázquez si impegnò di fronte alla legge a liberarlo entro 4 anni, come apprendiamo da un atto notarile redatto a Roma. Tutta la dignità che sa dare al suo schiavo nero, il Maestro la toglie crudelmente al rampollo di turno della corte pontificia, il cardinal nipote Camillo Astalli Pamphili, il cui volto vacuo e del tutto privo di qualità personali sfila beffardamente a fianco dell’intensissimo ritratto di Juan de Pareya nell’attuale allestimento al Metropolitan Museum di New York. La lezione di umanità di questo meraviglioso ritratto di schiavo è ritenuta da Montanari particolarmente eloquente in un periodo storico come questo, caratterizzato dall’involuzione razzista e xenofoba in Europa come in America, ed è impossibile dargli torto.

In una lettera del 3 settembre 1865 il grande padre dell’impressionismo Eduard Manet scrisse: “Velázquez da solo vale il viaggio […] È il pittore dei pittori, non mi ha stupito ma rapito”. Il pittore francese sancì presso i suoi contemporanei la consapevolezza di Diego Velázquez come un pittore moderno, quasi un preimpressionista, anche se sappiamo che la straordinaria libertà della sua pennellata, le macchie di colore “che non somigliano al reale ma che sono vere”, in quanto riproducono l’impressione vera e viva delle cose, derivano in ultima istanza dalla grande pittura veneziana del Cinquecento. Dopo Manet altri grandi pittori del calibro di Picasso, Dalì e Francis Bacon, con la celeberrima serie ispirata al ritratto di Innocenzo X, pagarono il loro tributo a Velázquez.

La grandezza del pittore spagnolo risiedette nella capacità di catturare con la sua tavolozza la materia della vita, la sua luce e i suoi colori, ma anche ciò che promana dall’anima delle persone, o l’assenza di questo contenuto profondo, come nel caso del ritratto del fatuo cardinal nipote. La grandezza del prof. Montanari è stata quella di restituirci non solo intatta, ma anche accresciuta di nuovi messaggi del nostro tempo, la stupefacente eredità di Velázquez.

******************

Per rivedere gli episodi di “Velázquez. L’ombra della vita”, vai al seguente link: https://www.raiplay.it/ricerca.html?q=velazquez%20-%20l%27ombra%20della%20vita

******************

Lo scorso febbraio Rai5 ha regalato al grande pubblico il bellissimo documentario in 4 puntate “Velázquez. L’ombra della vita”, diretto da Luca Crescenti e brillantemente commentato da Tomaso Montanari, celebre storico dell’arte che insegna attualmente all’Università per stranieri di Siena. Uso non a caso il verbo “regalare”, perché ho trovato questa divulgazione particolarmente generosa: non solo per la ricchezza di informazioni, per la chiarezza espositiva e per l’eccezionale qualità scientifica che si concede oltre la cerchia degli studiosi, ma anche e soprattutto per la grande lucidità e profondità di lettura dell’opera d’arte da parte dello storico fiorentino. Una lettura che va ben oltre la contemplazione delle sorprendenti qualità pittoriche delle tele presentate, ma che è capace di farle parlare a distanza di secoli e rendere le loro “parole” impastate nei colori di bruciante attualità. Forse tutti gli studenti di storia dell’arte dovrebbero vedere questo documentario, per prendere coscienza del valore non solo storico ma anche sociale, e oserei aggiungere politico, del mestiere difficile che ci attende. In fondo nell’arte è sempre stata connaturata l’idea di una trasformazione del reale, la speranza che la Bellezza possa salvare il mondo, e le appassionate spiegazioni di Montanari vanno esattamente in questa direzione.

Lo scorso febbraio Rai5 ha regalato al grande pubblico il bellissimo documentario in 4 puntate “Velázquez. L’ombra della vita”, diretto da Luca Crescenti e brillantemente commentato da Tomaso Montanari, celebre storico dell’arte che insegna attualmente all’Università per stranieri di Siena. Uso non a caso il verbo “regalare”, perché ho trovato questa divulgazione particolarmente generosa: non solo per la ricchezza di informazioni, per la chiarezza espositiva e per l’eccezionale qualità scientifica che si concede oltre la cerchia degli studiosi, ma anche e soprattutto per la grande lucidità e profondità di lettura dell’opera d’arte da parte dello storico fiorentino. Una lettura che va ben oltre la contemplazione delle sorprendenti qualità pittoriche delle tele presentate, ma che è capace di farle parlare a distanza di secoli e rendere le loro “parole” impastate nei colori di bruciante attualità. Forse tutti gli studenti di storia dell’arte dovrebbero vedere questo documentario, per prendere coscienza del valore non solo storico ma anche sociale, e oserei aggiungere politico, del mestiere difficile che ci attende. In fondo nell’arte è sempre stata connaturata l’idea di una trasformazione del reale, la speranza che la Bellezza possa salvare il mondo, e le appassionate spiegazioni di Montanari vanno esattamente in questa direzione. “Il primo re” di Matteo Rovere si misura nella ardua difficoltà di illustrare, immaginare, realizzare creativamente, la arcaica favola del Mito, della leggenda, nella concretezza degli ipotetici eventi accaduti. Si sà che nei primordi della civiltà non era concepito il compito della cronaca né tantomeno la visione “storica” della realtà: ogni avvenimento veniva tradotto e travisato nella veste del Mito, della Favola, perché nella visione dell’homo sapiens tutto era fenomeno magico, fatale, derivante dalla presenza invisibile ma concreta della Divinità.

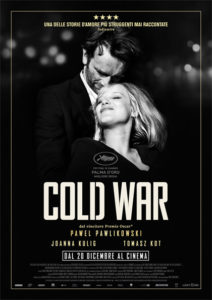

“Il primo re” di Matteo Rovere si misura nella ardua difficoltà di illustrare, immaginare, realizzare creativamente, la arcaica favola del Mito, della leggenda, nella concretezza degli ipotetici eventi accaduti. Si sà che nei primordi della civiltà non era concepito il compito della cronaca né tantomeno la visione “storica” della realtà: ogni avvenimento veniva tradotto e travisato nella veste del Mito, della Favola, perché nella visione dell’homo sapiens tutto era fenomeno magico, fatale, derivante dalla presenza invisibile ma concreta della Divinità. “Ho fatto un film in bianconero perché quegli anni erano in bianconero”. Lo disse la regista ungherese Marta Meszàros a proposito di Diario per i miei figli (1982), ma lo potrebbe dire Pawel Pawlikowski, autore di Cold War (Zimna Vojna) ora proiettato nelle sale italiane. Siamo nella Polonia del 1949 e tutto è da ricostruire. Una squadra vaga per le campagne piatte e innevate per recuperare i canti popolari, ma non sono etnologi: il nuovo regime polacco ha deciso di rivalutare la cultura contadina e di metter su una compagnia di ballo e canto popolare che diventi il biglietto da visita della nuova cultura socialista: Mazowsze. Chi scrive ricorda ancora una tournée italiana dell’ensemble e conserva il disco originale: al teatro Olimpico rimanemmo estasiati davanti a quei costumi e a quelle danze, complice la bellezza delle ragazze. E qui nel film proprio una di loro – Zula – inizia a farsi notare fin dalle selezioni, rubando la scena alle altre e seducendo Wiktor, musicista e direttore della compagnia. Zula non è una contadina e ha ucciso suo padre, ma ha una forte personalità, bella voce e occhi magnetici, per cui farà parte integrante della compagnia, la quale deve comunque venire a compromessi col regime: alla cultura tradizionale si deve affiancare la retorica scenografica del socialismo staliniano. Seguiamo così Mazowsze nelle tournée in patria e all’estero. Una volta a Berlino, Wiktor decide di espatriare all’Ovest – ancora non c’è il Muro – ma Zula non se la sente. Rivediamo Wiktor a Parigi, dove lavora come musicista nei locali di jazz; si distingue pure il suo arrangiamento di un canto polacco. Con Zula ci si sente per telefono (è l’epoca dei gettoni) e una tournée a Spalato in Jugoslavia darà l’occasione a Wiktor di rivederla sul palco, ma solo per essere arrestato dalla polizia di Tito ed espulso. Sempre meglio che esser consegnato ai sovietici come traditore. Sarà in seguito Zula a raggiungerlo a Parigi: ha sposato un italiano e può viaggiare legalmente (altra specialità della Guerra Fredda: i matrimoni di comodo). E qui il film diventa mélo: sguardi e silenzi suggeriscono più delle poche parole scambiate. Entrambi gli amanti si sentono a disagio nella loro parte di artisti espatriati e la vita di coppia ne risente. Devono adattarsi alle regole del mercato e sentono di non essere più se stessi, soprattutto Zula, più irrequieta del duttile Wiktor, al punto che il primo disco invece di essere un trionfo viene interpretato come un tradimento. Zula decide di tornare in patria, dove sposerà il suo impresario. Nel frattempo siamo all’inizio degli anni ’60 e la cultura socialista si modernizza sconfinando nel kitsch. Wiktor cerca di tornare in patria ma finisce ai lavori forzati, da cui Zula e il marito lo tireranno fuori dopo qualche anno. Inutile: Wiktor e Zula si amano ma non riescono né a stare insieme né a vivere separati. Da qui il finale drammatico, in una chiesa di campagna diruta, una scenografia che si direbbe ispirata da Andrej Tarkovskij. Magistrale la direzione della fotografia, dovuta a Lukasz Zal.

“Ho fatto un film in bianconero perché quegli anni erano in bianconero”. Lo disse la regista ungherese Marta Meszàros a proposito di Diario per i miei figli (1982), ma lo potrebbe dire Pawel Pawlikowski, autore di Cold War (Zimna Vojna) ora proiettato nelle sale italiane. Siamo nella Polonia del 1949 e tutto è da ricostruire. Una squadra vaga per le campagne piatte e innevate per recuperare i canti popolari, ma non sono etnologi: il nuovo regime polacco ha deciso di rivalutare la cultura contadina e di metter su una compagnia di ballo e canto popolare che diventi il biglietto da visita della nuova cultura socialista: Mazowsze. Chi scrive ricorda ancora una tournée italiana dell’ensemble e conserva il disco originale: al teatro Olimpico rimanemmo estasiati davanti a quei costumi e a quelle danze, complice la bellezza delle ragazze. E qui nel film proprio una di loro – Zula – inizia a farsi notare fin dalle selezioni, rubando la scena alle altre e seducendo Wiktor, musicista e direttore della compagnia. Zula non è una contadina e ha ucciso suo padre, ma ha una forte personalità, bella voce e occhi magnetici, per cui farà parte integrante della compagnia, la quale deve comunque venire a compromessi col regime: alla cultura tradizionale si deve affiancare la retorica scenografica del socialismo staliniano. Seguiamo così Mazowsze nelle tournée in patria e all’estero. Una volta a Berlino, Wiktor decide di espatriare all’Ovest – ancora non c’è il Muro – ma Zula non se la sente. Rivediamo Wiktor a Parigi, dove lavora come musicista nei locali di jazz; si distingue pure il suo arrangiamento di un canto polacco. Con Zula ci si sente per telefono (è l’epoca dei gettoni) e una tournée a Spalato in Jugoslavia darà l’occasione a Wiktor di rivederla sul palco, ma solo per essere arrestato dalla polizia di Tito ed espulso. Sempre meglio che esser consegnato ai sovietici come traditore. Sarà in seguito Zula a raggiungerlo a Parigi: ha sposato un italiano e può viaggiare legalmente (altra specialità della Guerra Fredda: i matrimoni di comodo). E qui il film diventa mélo: sguardi e silenzi suggeriscono più delle poche parole scambiate. Entrambi gli amanti si sentono a disagio nella loro parte di artisti espatriati e la vita di coppia ne risente. Devono adattarsi alle regole del mercato e sentono di non essere più se stessi, soprattutto Zula, più irrequieta del duttile Wiktor, al punto che il primo disco invece di essere un trionfo viene interpretato come un tradimento. Zula decide di tornare in patria, dove sposerà il suo impresario. Nel frattempo siamo all’inizio degli anni ’60 e la cultura socialista si modernizza sconfinando nel kitsch. Wiktor cerca di tornare in patria ma finisce ai lavori forzati, da cui Zula e il marito lo tireranno fuori dopo qualche anno. Inutile: Wiktor e Zula si amano ma non riescono né a stare insieme né a vivere separati. Da qui il finale drammatico, in una chiesa di campagna diruta, una scenografia che si direbbe ispirata da Andrej Tarkovskij. Magistrale la direzione della fotografia, dovuta a Lukasz Zal.