Mario Giro, l’oramai ex-Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha mancato occasione di ribadire nei vari incontri pubblici, come nell’incontro “Cooperazione internazionale – Il nostro futuro nel mondo” all’Università Roma Tre del novembre 2017, che il Terzo settore è l’ambito lavorativo del futuro.

Mario Giro, l’oramai ex-Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha mancato occasione di ribadire nei vari incontri pubblici, come nell’incontro “Cooperazione internazionale – Il nostro futuro nel mondo” all’Università Roma Tre del novembre 2017, che il Terzo settore è l’ambito lavorativo del futuro.

Un’affermazione confermata da Gentiloni durante la Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo (Auditorium Parco della Musica, 24 – 25 gennaio 2018).

Oltre il 10% della popolazione è impegnata nel sociale, per non lasciare solo il prossimo, e gran parte di queste persone sono organizzate in associazioni, rappresentando il 4% del Pil.

Su questi presupposti si può comprendere come l’aiuto al prossimo possa rappresentare non solo un impegno del volontariato, ma anche un’ipotesi di lavoro anche nell’ambito della Cooperazione Internazionale che non può essere racchiusa nello slogan “Aiutiamoli a casa loro”, ma usato come titolo della puntata di PresaDiretta di lunedì 29 gennaio 2018 su Rai Tre, “Aiutiamoli a casa loro”, nella quale si afferma che l’Italia ha stanziato nel 2016 quasi 5 miliardi per sostenere progetti in gran parte nei paesi africani, distribuiti all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e ai vari progetti presentati dalle diverse organizzazioni.

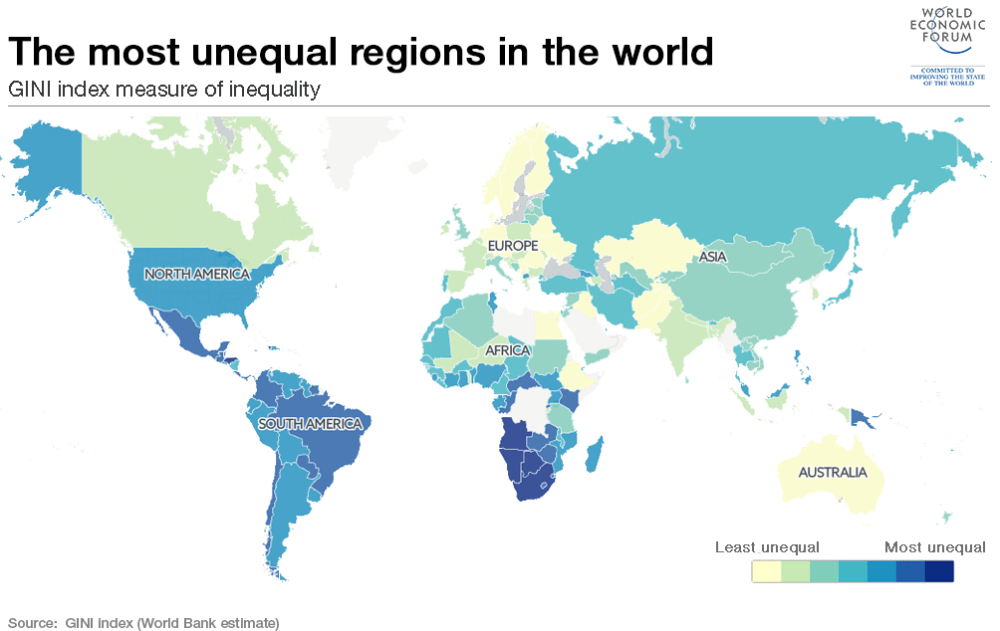

Fondi che annualmente sono stanziati non solo dall’Italia, per “Aiutarli a casa loro”, ma anche dagli altri paesi “industrializzati”, secondo le loro possibilità e generosità. Una pratica che per il Center for Global Development, con il documento Deterring Emigration with Foreign Aid, fa sorgere una domanda: “can development assistance deter emigration?” (l’assistenza allo sviluppo può scoraggiare l’emigrazione?) dandosi la risposta negativa basata su di un’analisi economica, basata sull’assioma: ho qualcosa e voglio di più.

L’economista africana Dambisa Moyo già nel 2011 aveva portato sul banco degli imputati la pratica degli aiuti nei libri “La follia dell’occidente” e “La carità che uccide”, perché foraggiavano la corruzione invece di portare benessere alle popolazioni.

Non basta inviare soldi, bisogna sapere cosa si vuol fare per rendere meno disagevole vivere in comunità con scarsità d’acqua potabile e difficile accesso all’istruzione, bisogna poter seguire i progetti e intervenire nei casi di improvvise difficoltà come la sostituzione di una parte meccanica o il mancato corso di formazione.

È necessario non far cadere dall’alto gli “aiuti”, ma lavorare con la popolazione per conoscere le difficoltà e le loro aspirazioni, varando dei progetti condivisi.

Realizzare delle strutture produttive può essere un primo passo, ma non può evitare la migrazione se sono in atto conflitti o carestie e pacificare le aree sul condividere la terra e l’acqua.

Ma per ora un terzo dei miliardi italiani vengono utilizzati per la cosiddetta accoglienza nei vari centri d’identificazione (Cara, Cas, Sprar) e alle cooperative che dovrebbero garantire dei posti letto, un’assistenza sanitaria, corsi di italiano e fornire del denaro per le piccole spese (pocket money).

Un’accoglienza organizzata, con risorse pubbliche, piramidalmente, ben diversa da quella fornita da organizzazioni come la Caritas Italiana, il Centro Astalli e la Comunità di Sant’Egidio, per limitarsi a quelle più conosciute, che non si limitano ad offrire assistenza ai profughi, ma anche alle persone in povertà, anzi alcune sono nate proprio per dare supporto agli indigenti italiani per poi soccorrere anche lo “straniero”.

Organizzazioni, Comunità di sant’Egidio e Caritas, che occupano anche un posto nell’intervento all’estero, tanto da essere impegnate anche nell’ambito diplomatico tra fazioni belligeranti.

La Comunità di sant’Egidio è anche tra i promotori, insieme ad alcune chiese protestanti, dei canali umanitari che il Ministero degli affari esteri ha sponsorizzato, un’iniziativa che potrebbe subire le prospettive individualistiche del prossimo governo.

Il panorama del Terzo Settore è ricco di esempi di solidarietà, dove il volontariato occupa una posizione fondamentale, perché altrimenti non si potrebbe portare aiuto a costi bassi.

Ogni organizzazione, grande o piccola, ha un gruppo di “impiegati”, alcuni collaboratori e tanti volontari. Più grandi sono le organizzazioni e più è difficile il controllo sulla moralità dei componenti, come recenti notizie stanno portando alla luce, diventando per alcuni un vero lavoro, mentre per altri una missione.

Amref Health Africa è impegnata a formare medici e personale sanitario sul luogo, mentre altre organizzazioni internazionali come: The Save the Children, Medici Senza Frontiere Italia o Oxfam, si adoperano per proteggere l’infanzia, garantire le cure mediche o colmare le diseguaglianze. Emergency realizzando ospedali in Asia e in Africa, ma interviene anche per garantire in Italia il diritto alla cura per tutti , mentre il CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), oltre a svolgere attività di protezione civile, è presente sui mezzi della Guardia costiera, con un medico e un infermiere, per il soccorso in mare, garantendo l’assistenza ai migranti.

Poi ci sono delle strutture di “supporto” come AGIRE (Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze), autore del rapporto 2017 sul Valore dell’aiuto, impegnate a raccogliere fondi e fanno attività di promozione per altre organizzazioni grandi e piccole (ActionAid. Amref. Cesvi. Coopi. Gvc. Oxfam. Sos villaggi bambini Italia. Terre des hommes) e come la Fondazione Magis (Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo), che oltre a sostenere l’attività di varie associazioni (Associazione Amici di Deir Mar Musa, Centro Astalli, Compagnia del Perù, CSJ Missioni, Gruppo India, Operazione Africa, etc.), promuove progetti o assiste alle esigenze delle comunità come nella recente emergenza in Kiscina, sperduto villaggio in fondo al Sahel ciadiano, dove le donne hanno avuto necessità di una rete metallica per difendere i loro minuscoli orti dalle bocche voraci dei cammelli.

Organizzazioni umanitarie che intervengono, spesso collaborano con gli organismi dell’Onu (Unicef e Unhcr), nelle crisi per aiutare le persone in emergenza, colpite da conflitti e catastrofi naturali, nonostante le decisioni di Donald Trump di tagliare gli stanziamenti statunitensi.

Anche le prospettive italiane nei confronti della cooperazione e dell’accoglienza non appaiono rose con un possibile Governo che perseguirà una politica di ulteriore chiusura verso flussi migratori e una restrizione ai fondi.

****************************

Qualcosa di più:

Africa: le Donne del quotidiano

Le loro Afriche: un progetto contro la mortalità materno-infantile

Africa Solidarietà: il lato nascosto delle banche

Africa: i sensi di colpa del nostro consumismo

Cause Umanitarie

Cibo per molti, ma non per tutti

Le scelte africane

Solidarietà: il lato nascosto delle banche

Un promemoria sul mondo in conflitto

Cellulari per delle cucine solari

****************************

La marcia per il ritorno dei profughi palestinesi si trasforma in una via Crucis nel venerdì di passione. Si chiamavano prevalentemente Mohammad ed erano sicuramente islamici le quindici vittime messe in croce con la tecnologia dei droni che sparavano lacrimogeni dall’alto, mentre tiratori scelti di Tsahal da terra hanno colpito a morte e ferito quei corpi ammassati sul confine che riproponevano una protesta contro omicidi più antichi. Era il 1976, proprio il 30 marzo, quando sei palestinesi disarmati che aderivano alla prima manifestazione intitolata al ‘Giorno della terra’ contro la decisione israeliana di espropriare cospicue aree della Cisgiordania, vennero centrati mortalmente anch’essi da proiettili. Questa trama omicida ripetuta in tante, troppe circostanze, ha avuto oggi l’ennesimo copione stragista. Oltre a quindici cadaveri di uomini compresi fra i 19 e i 38 anni si contano millequattrocento fra feriti e intossicati dal gas. Una repressione inconcepibile, un piano preparato a puntino secondo precise direttive del governo di Tel Aviv, vista la presenza di tiratori scelti dislocati su una vasta linea di confine dove i manifestanti avevano montato tende per offrire assistenza logistica ai numerosi partecipanti anche d’età adulta e avanzata. Per questo Israele ha accusato Hamas di gettare allo sbaraglio migliaia di persone.

La marcia per il ritorno dei profughi palestinesi si trasforma in una via Crucis nel venerdì di passione. Si chiamavano prevalentemente Mohammad ed erano sicuramente islamici le quindici vittime messe in croce con la tecnologia dei droni che sparavano lacrimogeni dall’alto, mentre tiratori scelti di Tsahal da terra hanno colpito a morte e ferito quei corpi ammassati sul confine che riproponevano una protesta contro omicidi più antichi. Era il 1976, proprio il 30 marzo, quando sei palestinesi disarmati che aderivano alla prima manifestazione intitolata al ‘Giorno della terra’ contro la decisione israeliana di espropriare cospicue aree della Cisgiordania, vennero centrati mortalmente anch’essi da proiettili. Questa trama omicida ripetuta in tante, troppe circostanze, ha avuto oggi l’ennesimo copione stragista. Oltre a quindici cadaveri di uomini compresi fra i 19 e i 38 anni si contano millequattrocento fra feriti e intossicati dal gas. Una repressione inconcepibile, un piano preparato a puntino secondo precise direttive del governo di Tel Aviv, vista la presenza di tiratori scelti dislocati su una vasta linea di confine dove i manifestanti avevano montato tende per offrire assistenza logistica ai numerosi partecipanti anche d’età adulta e avanzata. Per questo Israele ha accusato Hamas di gettare allo sbaraglio migliaia di persone.

Mario Giro, l’oramai ex-Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha mancato occasione di ribadire nei vari incontri pubblici, come nell’incontro “Cooperazione internazionale – Il nostro futuro nel mondo” all’Università Roma Tre del novembre 2017, che il Terzo settore è l’ambito lavorativo del futuro.

Mario Giro, l’oramai ex-Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha mancato occasione di ribadire nei vari incontri pubblici, come nell’incontro “Cooperazione internazionale – Il nostro futuro nel mondo” all’Università Roma Tre del novembre 2017, che il Terzo settore è l’ambito lavorativo del futuro.

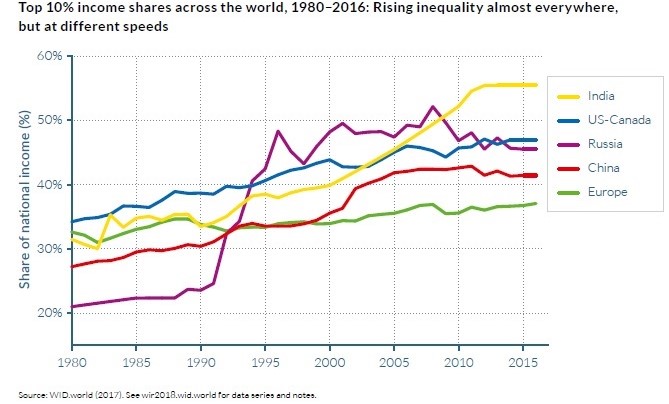

È doveroso prima di ogni decisione valutare quanto è accaduto e accade nei paesi in cui la flat tax è stata introdotta. Il caso emblematico ci sembra quello russo, dove le famiglie povere e quelle indigenti sono fortemente aumentate tanto da spingere le masse delle periferie urbane e i residenti nei territori rurali a chiedere di rivedere il sistema fiscale, introducendo forme di progressività nella tassazione.

È doveroso prima di ogni decisione valutare quanto è accaduto e accade nei paesi in cui la flat tax è stata introdotta. Il caso emblematico ci sembra quello russo, dove le famiglie povere e quelle indigenti sono fortemente aumentate tanto da spingere le masse delle periferie urbane e i residenti nei territori rurali a chiedere di rivedere il sistema fiscale, introducendo forme di progressività nella tassazione.