È passato appena un anno da quando era diventato presidente Morsi, un opaco esponente dei Fratelli musulmani, ricevendo l’appoggio di una parte degli egiziani che l’hanno considerato il male minore nello sceglierlo al ballottaggio ad Ahmed Shafiq, candidato indipendente legato ai militari e ultimo Primo ministro di Mubārak.

Una vittoria che non poco è stata influenzata dai numerosi egiziani, la metà degli aventi diritto al voto, che hanno scelto di astenersi per non schierarsi, dopo che l’opposizione si è trovata sconfitta nell’essersi presentata divisa con i suoi tre candidati, vedendo la vittoria di uno dei due candidati una rivoluzione incompiuta se non addirittura tradita.

Ora, con il passare dei mesi, il signor Morsi-Nessuno ha dimostrato tutta la sua ambiguità democratica e inadeguatezza nel gestire la crisi economica, traducendo un’elezione con un aritmetico 26% degli aventi diritto che si trasforma in un 51% di quelli che sono andati effettivamente a votare, come la gestione del potere di una parte dell’Egitto sull’altra.

Gli astenuti del 2012 si sono trovati insieme ai delusi dal metodo autocratico di Morsi nel movimento Tamarod (Ribelle), per raccogliere milioni di firme, ne hanno dichiarate 22milioni, per chiederne le dimissioni.

Milioni di firme che si trasformano in una folla oceanica che riprende possesso non solo di piazza Tahrir, ma in ogni strada del Cairo e di Alessandria, a Luxor come in altre città egiziane, lanciando l’ultimatum a Morsi.

Dopo il prolungarsi di scontri tra oppositori e sostenitori di Morsi, con decine di morti che diventano centinaia e incalcolabili e il numero dei feriti, sono le Forze armate, come nel febbraio del 2011 con la destituzione di Mubarak, a prendere in pugno la situazione, portando nelle strade blindati ed elicotteri nel cielo.

L’ultimatum di Tamarod diventa l’ultimatum dei militari e, dopo un iniziale timido tentativo di trattare, Morsi viene preso in “custodia” preventiva con i suoi collaboratori e i vertici dei Fratelli musulmani, altri esponenti del governo vengono invitati a rimanere nei loro appartamenti.

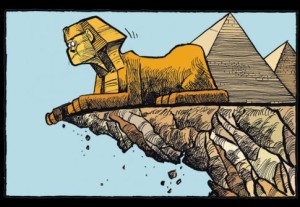

Così i militari assurgono nuovamente ad ago della bilancia dei cambiamenti egiziani, per non perdere la loro influenza nella rivoluzione di un ancien regime che può definirsi colpo di stato applaudito dalle folle, ma per l’opposizione, con la sua ritrova un’unità, è la Primavera parte seconda.

È la politica di Morsi che ha trasformato i milioni di astenuti delle ultime elezioni in sostenitori dei militari, ritenendo che siano meglio loro della piovra islamica.

Un’immagine quella di paragonare la Fratellanza ad una mafia condivisa da molti intellettuali come il fotografo e scrittore Ahmed Mourad, ultimo libro pubblicato il giallo Polvere di diamante per Marsilio, che il potere egiziano l’ha visto da vicino essendo stato il fotografo di Mubarak, Morsi e ora di Mansour, raffrontando la figura di Mubarak con quella di Morsi nel definire il primo un uomo che si era allontanato dal popolo e il secondo un organizzazione nelle mani dei Fratelli musulmani. Altrettanto severo è il giudizio dello scrittore Ala Al Aswani che equipara il loro comportamento come quello dei fascisti.

L’estromissione dei Fratelli musulmani dal potere egiziano riceve i consensi dell’Arabia saudita e l’applauso del siriano Bashar al-Assad che fa sospettare un accartocciamento dei cambiamenti nel Mondo arabo con ritorno agli antichi equilibri.

Un segnale di questa ricerca di antichi equilibri potrebbe essere la casualità che vuole il Presidente della Corte costituzionale egiziana, il giudice Adly Mansour nominato da Mubarak e promosso all’attuale carica da Mohammed Morsi, a essere designato dai militari come presidente ad interim fino a nuove elezioni.

Le prime mosse del presidente pro tempore Mansour hanno portato allo scioglimento della Camera alta, di nomina governativa, ha nominato il nuovo capo dell’intelligence e deve affrontare le violente proteste dei sostenitori di Morsi.

Continuano le vittime e i feriti degli scontri tra le due fazioni in un Egitto che si affida alla tutela dei militari, usando le maniere forti per non permettere che il paese si rompa irreparabilmente sotto la rabbia islamista.

In Egitto sono i militari a detenere il vero potere, anche dopo le numerose e raffazzonate riforme di Morsi nel limitarne la loro intromissione, ma senza poter fare a meno del finanziamento annuo statunitense di 1,3 miliardi di dollari.

L’Egitto ha sperimentato un socialismo nasseriano caratterizzato da una forte impronta nazionalistica panaraba che non ammetteva opposizioni, con Sadat il paese doveva superare Nasser per essere traghettato nel capitalismo che Mubarak lo portò a trionfare. Con i Fratelli musulmani è l’islam ad essere la soluzione e Morsi si accingeva a far vivere gli egiziani sotto tale precetto.

È uno scatto di orgoglio nazionalista che ha coinvolto così tante persone nel chiedere di non dover dipendere dall’elemosina dei paesi più ricchi, soprattutto dagli Stati uniti.

Quello che non piace a Tamarod di Morsi è il non essere riuscito a migliorare la sicurezza, a trovare delle soluzioni alla crescente povertà, al far sopravvivere l’economia egiziana con gli aiuti internazionali e soprattutto il non essere riuscito ad affrancarsi dalle decisioni statunitensi.

Il problema non è l’islam, l’Egitto è un paese musulmano, ma la politica messa in pratica dal movimento islamista dei Fratelli musulmani che ha portato a dividere il paese, ha evidenziato una polarizzazione della società egiziana, iniziata alla fine del 2012 con il decreto che permetteva a Morsi di raccogliere nelle sue mani gran parte dei poteri.

Nonostante i cospicui finanziamenti provenienti dal Mondo arabo e dall’Occidente, l’Egitto vive una crisi economica che si è aggravata con le incertezze di stabilità e riducendo a un lumicino l’industria turistica, escludendo la zona di Sharm el Sheikh e alle gite di un giorno a Luxor.

Il turismo ha subito un duro colpo, nonostante la disponibilità dei Fratelli musulmani a rendere duttili le direttive islamiche in favore del pragmatismo economico sui divieti nell’uso di alcolici e nell’utilizzo del bikini.

Il continuo veto posto dagli islamisti ad ogni laicità governativa evidenzia la mancanza di dialogo tra schieramenti. Alla mancata candidatura di El Baradei a primo ministro è seguita quella di altre personalità accusate di essere laici e troppo vicini agli Usa. Un’intransigenza della fratellanza musulmana ben comprensibile dopo aver visto esautorato il loro presidente Morsi e la maggioranza elettorale che non ha permesso nessun compromesso mentre la democrazia sotto tutela militare ha partorito un governo laicista di 34 ministri con 3 donne, di cui una cristiana, e nessun islamico. Questo il governo di transizione guidato dall’economista Hazem El-Beblawi, con Mohamed El Baradei suo vice, scelto dal presidente ad interim Adly Mansour e avallato dai militari che sono presenti con il generale Abdel Fattah al-Sisi, capo delle Forze armate e “ispiratore della destituzione di Mohamed Morsi, alla difesa.

Un governo ritenuto illegittimo dai Fratelli musulmani che continuano a manifestare sempre più rumorosamente anche in concomitanza con le visite del vice segretario di stato americano, William Burns, e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, in Egitto per due volte nello spazio di due settimane.

Il presidente statunitense, per uscire dall’imbarazzo di non aver compreso nuovamente la forza della piazza, afferma che la democrazia va oltre le elezioni. Altrettanto laconici sono i commenti di altri leader occidentali, evitando di stigmatizzare la destituzione di Morsi come un golpe, ma è al massimo la conseguenza di una forte pressione popolare assecondata dai militari.

Il paese è in fiamme e l’esercito usa le armi, l’Unione africana ha sospeso temporaneamente l’Egitto dal suo seggio, ritenendo “irregolare” la deposizione del presidente Morsi, sino a quando non saranno ripristinati i diritti costituzionali.

Nelle prossime settimane i militanti del movimento Tamarod potrebbero scoprire che i cambiamenti in Egitto non saranno ad una svolta, ma seguendo il copione della destituzione di Mubarak, scopriranno di essere stati usati per la seconda volta dalla vecchia nomenclatura per rimanere al potere.

La “nuova” dirigenza egiziana, con le frequenti incursioni armate nel Sinai, ha ritenuto indispensabile comunicare al governo di Tel Aviv, nel rispetto del trattato del 1979, la necessità di aumentare la presenza di militari egiziani nella penisola per far fronte ai diversi gruppi terroristici, tra i quali l’esordiente gruppo pro Morsi Ansar al-Shariah, che si infiltrano attraverso la striscia di Gaza.

Una decisione che ha portato il blocco dei diversi tunnel lungo il confine di Gaza mentre il valico di Rafah è stato chiuso. Di fatto i palestinesi di Gaza sono bloccati in quella che si ritiene “la più grande prigione a cielo aperto”, pagando di fatto il sostegno che Hamas ha dato e ricevuto dalla Fratellanza. La caduta del regime di Morsi ha reso la popolazione di Gaza una vittima collaterale, strangolando ulteriormente, se mai fosse possibile, l’economia di una zona tra le più disagiate del Pianeta. Una pressione su Hamas perché possa vigilare con maggior fermezza sui confini.

A Gaza nessun palestinese entra o esce ed ogni intervento medico urgente non potrà essere fornito, mentre i palestinesi Ramallah confidano nell’attività diplomatica del segretario di stato statunitense, John Kerry, nella ripresa dei colloqui di pace tra il governo israeliano e l’Autorità palestinese.

L’Occidente, interessato a mettere in sicurezza le forniture degli idrocarburi, si augura che l’Egitto possa presto tornare alla normalità costituzionale, per non cadere in una tragedia modello siriano, magari dopo la revisione che i dieci “saggi” dovrebbero effettuare sulla Costituzione, già emendata in senso islamico da Morsi e contestata da liberali e cristiani che ne denunciano i limiti di libertà e diritti umani.

La situazione siriana non sembra sortire alcun effetto come ammonimento, anzi l’esortazione a scendere in piazza del generale e Ministro della difesa El-Sisi sembra voler far eco agli incitamenti dei Fratelli musulmani allo scontro, mentre le famiglie egiziane continuano a soffrire la fame, come dimostra la fornitura di 240.000 tonnellate di grano provenienti dalla Romania, Ucraina e Russia per la produzione di pane sovvenzionato.

L’esercito invita allo scontro tra opposti schieramenti anti e pro Morsi, per poi intervenire come pacificatori in armi, strumentalizzatori dello scontento per giustificare le maniere forti.

***********************************

Qualcosa di più:

Egitto: laicità islamica

Nuovi equilibri per tutelare la democrazia in Egitto

Egitto: democrazia sotto tutela

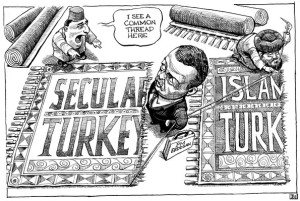

Turchia: Autocrazia Ottomana