Nell’odierno, sconvolgente paesaggio planetario in cui intere popolazioni sono irretite dal microschermo “smartphone” fino alla completa alienazione dell’individuo dal circostante, in questa alluvione dicevo, che tutto trascina con sé, dal petulante garzoncello al malfermo vecchiardo, dal miliardario al lavavetri, dalla duchessa alla “vaiassa” (c’è nella storia umana esempio più compatto e felice di democrazia totale?). In tutto ciò, lasciatemi allibire, io povero Diogene misantropo e sconosciuto, oltretutto nel riflettere filosoficamente sulla scomparsa del benemerito “homo sapiens” rimpiazzato ormai dalla nuova specie dell'”homo audiens”, mi chiedo: come si spiega il fenomeno del dialogo audioparlante che non conosce sosta né riposo né benefico silenzio?

Un dialogo (dovrei dire un monologo dal momento che vedo costoro parlare ininterrottamente tanto da farmi venire il sospetto che non ci sia nessuno all’altro capo!), un dialogo infinito, senza soluzione di continuità, comunque, dovunque, pur nei disagi più spericolati, nell’incerto equilibrio di un autobus affollato, alla guida (proibita!) nel mezzo di gorghi e ingorghi, nel buio di una sala cinematografica, ai funerali, trangugiando cibo e bevande, financo nei luoghi di decenza o nei grovigli erotici, ovunque!… E mi chiedo, possibile che costoro, all’apparenza ometti e donnette di poco conto, certo non protagonisti emergenti o come si dice nei telefilm americani “pilastri della comunità”, individui presumo non al centro di affollate mondanità, mi chiedo, con chi accidenti parlano dalla mattina alla sera, quali intricati e complessi rapporti sociali celano per giustificare l’eterna rissa telefonica tanto da doversi attrezzare di un buffo apparecchietto auricolare fisso per essere sempre disponibili al mono-dialogo?… Una volta questo essere sempre svegli e reperibili nella diuturna decisionalità era appannaggio di ricchi imprenditori, capitani d’industria, armatori, politici e diplomatici, grandi finanzieri e quant’altro!… Devo essermi perso qualcosa perché evidentemente non esistono più ometti e donnette che a quanto sapessi non avevano con chi spendersi se non con le quattro chiacchere di calcio al bar o col salumiere al mercato.

Oggi sono tutti in riga, in attesa della prossima telefonata che urge, anzi, che si accavalla e: “.. Aspetti in linea che la riprendo!”. Che dirvi? Devo invidiare tanta inesausta e ciarliera socialità o accarezzare il mio cellulare sordo e muto che spesso e volentieri tace?

Sappiamo tutti, è storia, che il cinema hollywoodiano luccicante di tutti i suoi lustrini e delle sue megaproduzioni, forte e sicuro dei suoi ‘generi” che ne avevano fatto il colosso indiscusso del pianeta (western, giallo, musicale, etc.), subì un vero e proprio scossone emotivo dalla visione, nei primi anni del dopoguerra, dei film “neorealistici” italiani. Gli americani, turbati da una vera e propria crisi di coscienza, scoprirono il respiro nuovo ed eccitante del “cinema-verità”, scoprirono le emozioni tratte non più dai sogni proibiti di eroici melodrammi ma dalle “normali” storie della più o meno squallida quotidianità, dalla vita “ordinaria” di uomini e donne qualunque e dai piccoli drammi comuni che mai si sarebbe sospettato potessero far “spettacolo”.

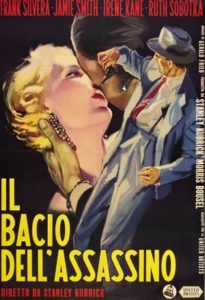

Sappiamo tutti, è storia, che il cinema hollywoodiano luccicante di tutti i suoi lustrini e delle sue megaproduzioni, forte e sicuro dei suoi ‘generi” che ne avevano fatto il colosso indiscusso del pianeta (western, giallo, musicale, etc.), subì un vero e proprio scossone emotivo dalla visione, nei primi anni del dopoguerra, dei film “neorealistici” italiani. Gli americani, turbati da una vera e propria crisi di coscienza, scoprirono il respiro nuovo ed eccitante del “cinema-verità”, scoprirono le emozioni tratte non più dai sogni proibiti di eroici melodrammi ma dalle “normali” storie della più o meno squallida quotidianità, dalla vita “ordinaria” di uomini e donne qualunque e dai piccoli drammi comuni che mai si sarebbe sospettato potessero far “spettacolo”. Siamo nella New York degli anni ‘50: i capolavori noir, gialli o polizieschi rimbalzano dappertutto, gangster e detective in bianco e nero vivono la loro grande stagione. Bogart ancora imperversa con le sue ciniche storie, c’è l’indimenticabile Giungla d’asfalto di John Huston, c’è la grande lezione espressionista di Orson Welles che dai fasti dark e barocchi de La Signora di Shangai giunge alle geometrie desolate de L’Infernale Quinlan, c’è l’irrompere devastante di Marlon Brando in Fronte del porto, c’è la straziante detective story di Kirk Douglas in Pietà per i giusti di William Wyler. Insomma i maestri non mancano e i modelli per un cinema “nero” che, continuamente poi osannato e rievocato nostalgicamente da eleganti critici, visse la sua epoca più ricca e intensa e sicuramente mai più eguagliata. Eppure, quasi sconosciuto allora, nello stesso anno della sua successiva consacrazione con Rapina a mano armata (1955), Stanley Kubrick faticosamente produce e dirige (pochi soldi, nessuna “star”) il suo Bacio dell’assassino, rapido, lancinante, dimesso (soli 64 minuti, quasi un corto) che è la prova generale, l’annuncio, praticamente la sua opera prima di quello che è già il suo stile. Stile sicuro, “tagliato” come un documentario, luci, ombre, prospettive di una città come vista in sogno, vuota e deserta nel lungo inseguimento finale; storia con una sequenza di scene essenziali e crude e pur tuttavia vissute come un delirio, un incubo assurdo. Se ci pensate, la stessa atmosfera del suo ultimo film Eyes wide shut dove il protagonista vive e incontra situazioni cupe, inquietanti, inspiegabili, come appunto un notturno delirio da cui ci si aspetta il risveglio. Espressionismo certamente, la nuda fatalità di Huston, il virtuosismo visionario di Welles, tutto questo ed altro, ma Kubrick è già tutto con la sua realtà dura e concreta,eppure irreale nella sua nitidezza, staccarsi dalla vicenda in sè per proiettarsi nei meandri affascinanti dell’illusione, della fantasia oscura, nel procedere dei flashback come indagine di un esistere più illusorio forse del sogno stesso. Allora forse davvero la vita è sogno? Il Bacio dell’assassino messo sù con pochi mezzi, realizzato con protagonisti destinati a tornare nell’anonimato (Jamie Smith e Irene Kane) è il primo saggio, amaro e antiretorico, di un Kubrick già originale, che conosce la “lettura” di cose, fatti e persone nel senso assoluto del loro esistere, straniate dalla loro storia, nella nudità abbandonata a sé stessa, decodificata da ruoli e apparenze, riaffiorare da una trama notturna, come in un quadro di Edward Hopper.

Siamo nella New York degli anni ‘50: i capolavori noir, gialli o polizieschi rimbalzano dappertutto, gangster e detective in bianco e nero vivono la loro grande stagione. Bogart ancora imperversa con le sue ciniche storie, c’è l’indimenticabile Giungla d’asfalto di John Huston, c’è la grande lezione espressionista di Orson Welles che dai fasti dark e barocchi de La Signora di Shangai giunge alle geometrie desolate de L’Infernale Quinlan, c’è l’irrompere devastante di Marlon Brando in Fronte del porto, c’è la straziante detective story di Kirk Douglas in Pietà per i giusti di William Wyler. Insomma i maestri non mancano e i modelli per un cinema “nero” che, continuamente poi osannato e rievocato nostalgicamente da eleganti critici, visse la sua epoca più ricca e intensa e sicuramente mai più eguagliata. Eppure, quasi sconosciuto allora, nello stesso anno della sua successiva consacrazione con Rapina a mano armata (1955), Stanley Kubrick faticosamente produce e dirige (pochi soldi, nessuna “star”) il suo Bacio dell’assassino, rapido, lancinante, dimesso (soli 64 minuti, quasi un corto) che è la prova generale, l’annuncio, praticamente la sua opera prima di quello che è già il suo stile. Stile sicuro, “tagliato” come un documentario, luci, ombre, prospettive di una città come vista in sogno, vuota e deserta nel lungo inseguimento finale; storia con una sequenza di scene essenziali e crude e pur tuttavia vissute come un delirio, un incubo assurdo. Se ci pensate, la stessa atmosfera del suo ultimo film Eyes wide shut dove il protagonista vive e incontra situazioni cupe, inquietanti, inspiegabili, come appunto un notturno delirio da cui ci si aspetta il risveglio. Espressionismo certamente, la nuda fatalità di Huston, il virtuosismo visionario di Welles, tutto questo ed altro, ma Kubrick è già tutto con la sua realtà dura e concreta,eppure irreale nella sua nitidezza, staccarsi dalla vicenda in sè per proiettarsi nei meandri affascinanti dell’illusione, della fantasia oscura, nel procedere dei flashback come indagine di un esistere più illusorio forse del sogno stesso. Allora forse davvero la vita è sogno? Il Bacio dell’assassino messo sù con pochi mezzi, realizzato con protagonisti destinati a tornare nell’anonimato (Jamie Smith e Irene Kane) è il primo saggio, amaro e antiretorico, di un Kubrick già originale, che conosce la “lettura” di cose, fatti e persone nel senso assoluto del loro esistere, straniate dalla loro storia, nella nudità abbandonata a sé stessa, decodificata da ruoli e apparenze, riaffiorare da una trama notturna, come in un quadro di Edward Hopper. Si parla molto di Kubrick, protagonista più che mai vivo (anche se deceduto) dell’ultimo festival di Venezia col suo “scandaloso” film sull’erotismo di coppia. E quando mai si è smesso di parlare di Kubrick? Quando mai i suoi film non hanno fatto scandalo? Ma non è lui il tema di questa rubrica. Kubrick usò più di una volta (esattamente due) un attore di cui poco si parlava ieri e pochissimo se ne parla oggi: Sterling Hayden. Già il suo nome allo spettatore comune non evoca subito la sua faccia; Hayden non fu mai divo né tanto meno fu rumoroso e fascinoso protagonista dei suoi anni d’oro. I suoi anni migliori furono gli anni ’50, ma anche gli anni più difficili.

Si parla molto di Kubrick, protagonista più che mai vivo (anche se deceduto) dell’ultimo festival di Venezia col suo “scandaloso” film sull’erotismo di coppia. E quando mai si è smesso di parlare di Kubrick? Quando mai i suoi film non hanno fatto scandalo? Ma non è lui il tema di questa rubrica. Kubrick usò più di una volta (esattamente due) un attore di cui poco si parlava ieri e pochissimo se ne parla oggi: Sterling Hayden. Già il suo nome allo spettatore comune non evoca subito la sua faccia; Hayden non fu mai divo né tanto meno fu rumoroso e fascinoso protagonista dei suoi anni d’oro. I suoi anni migliori furono gli anni ’50, ma anche gli anni più difficili. … Anime dannate di conferenzieri e diabolici dispensatori di infinite prolusioni, introduzioni, approfondimenti, precisazioni, parole, parole, parole, fiumi di parole, mentre i sadici torturatori dopo aver esordito con i rituali ed ingannevoli: “Sarò breve!”, infieriscono vispi e contenti sugli incauti spettatori ormai in preda, dopo i vari passamano oratori (anche i carnefici si danno il cambio!), alle inaudite sofferenze da piaghe di decubito ed eroiche resistenze vescicali!… Allora direte: perché ci si va?… Puro masochismo? Lucida follia? Sì, ma anche la vorace necessità di “esserci”, presenziare, ubiqui angeli derelitti del “partecipo, quindi sono!”.

… Anime dannate di conferenzieri e diabolici dispensatori di infinite prolusioni, introduzioni, approfondimenti, precisazioni, parole, parole, parole, fiumi di parole, mentre i sadici torturatori dopo aver esordito con i rituali ed ingannevoli: “Sarò breve!”, infieriscono vispi e contenti sugli incauti spettatori ormai in preda, dopo i vari passamano oratori (anche i carnefici si danno il cambio!), alle inaudite sofferenze da piaghe di decubito ed eroiche resistenze vescicali!… Allora direte: perché ci si va?… Puro masochismo? Lucida follia? Sì, ma anche la vorace necessità di “esserci”, presenziare, ubiqui angeli derelitti del “partecipo, quindi sono!”.