Pistoletto

Pistoletto,a proposito della sua “Venere degli stracci”,dice:” Una cosa è certa, il mondo contemporaneo chiede più vestiti che Veneri!” –

Non è vero! Non abbiamo bisogno di altri indumenti da ammucchiare!…” La Bellezza salverà il mondo” diceva Dostojievsky, e non è una frase retorica. Significa che l’uomo ha bisogno della sua umanità, non dei reperti del consumismo che tutti usiamo ed abusiamo.

La BELLEZZA è il senso e la qualità del sentire umano, dell’opera d’arte che parli ancora del grande sogno dell’uomo, l’uomo che si innalza dal suo cumulo di stracci per cercare ancora il respiro di un ideale grande, COSTI QUEL CHE COSTI!

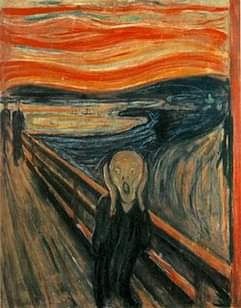

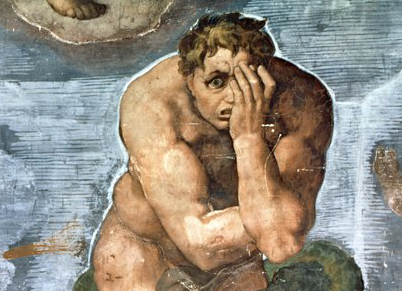

Perchè non di solo pane si vive, come disse Qualcuno che conosceva l’uomo e il suo destino, ma della grande opera della Natura che ai nostri occhi si manifesta sublime e terribile, Natura alla quale l’uomo si è sempre ispirato per cercare la ragione ultima del suo vivere: la LUCE, la capacità e la necessità di AMARE, la BELLEZZA!…E se la tragedia incombe, l’uomo ne dia testimonianza lucida, terribile e pur commovente nella sua BELLEZZA ( la tragedia greca, “Guernica”, Michelangelo, van Gogh..).

Se il DOLORE, che pure ci appartiene come inscindibile eredità,lo tradiamo con la sciatteria e la rinuncia della Bellezza, il dolore rimane arido e infruttuoso, perché è seme che non GERMOGLIA!

Eugène Henri Paul Gauguin (1848 – 1903)

Gauguin, un pittore di originale qualità per determinate stesure cromatiche pochissimo modulate, volutamente piatte, con effetto “arazzo”, famoso per la sua ricerca ostinata di un arcaico primitivismo inteso nell’essenzialità dei fondamentali valori umani che solo nella pretesa “innocenza” di una umanità primordiale trova il fascino per attrarre la ricerca dell’artista, logorato e deluso dalla ipocrita “routine” del cosiddetto mondo civilizzato..

Naturalmente era ed è una chimera illusoria, vissuta come fantasia di un liberatorio ritorno alle origini tribali..

Inganno in cui cadde non solo Gauguin, ma tutto un esercito di artisti, scrittori, filosofi, avventurieri, alla ricerca delle presunte pure fonti dell’esistere.

A Tahiti, ieri come ancora oggi, si dirige tutta una falange di creativi, diseredati, smarriti, in cerca della loro veridica identità..

almeno così si pensa e ancora si crede a proposito della leggenda del “buon selvaggio” ( che naturalmente non è affatto buono!) del buon, vecchio Rousseau!

Giovanni Boldini (1842 – 1931)

…E’ inutile: Boldini resta sempre il più “gettonato” dei pittori tardo-impressionista, inurbato francese, molto, molto mondano e “alla page”, cocco dell’aristocrazia parigina e trionfatore dei suoi salotti…Del resto il suo stile da virtuoso-funambolo del pennello, tanto virtuoso, ahimè, da spesso lasciarsi andare a corrive e fin troppo facili pennellate, contentava il bel mondo di allora e il bravo borghese assetato di ritratti “a modo”….E allo stesso modo, e per le stesse ragioni, continua a spadroneggiare il “cartellone” anche oggi….Quando, quando, dico io, ci si accorgerà che l’ottimo Boldini degli inizi macchiaioli fu traviato e travolto dal successo in terra francese tanto da vendersi al Mefistofele del piacevole e gratificante virtuosismo delle sue eleganti “figurine” da catalogo d’alta sartoria?

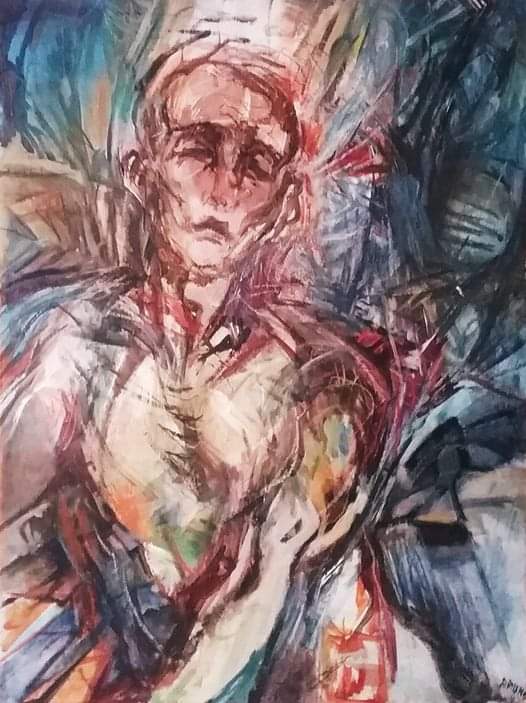

Vincent van Gogh (1853 – 1890)

…Vedi, nella pittura di van Gogh ( lui, il primo degli espressionisti) c’è una forza dirompente che deriva da una concezione delle cose, oso dire, quasi esistenzialista ante litteram, in cui è la gioia di appartenere e vivere quasi carnalmente nella luce della vita, e nello stesso tempo sentire di non appartenere ad essa se non nel tragico, eterno conflitto eros-thanatos che è la pena e la gioia di questo mondo comunque meraviglioso, come nel nascere e morire si mischia l’agonia e la vittoria di esistere…

Rose Maynard Barton (1656- 1929)

Di quest’artista anglo-irlandese si può dire : ecco, questo è impressionismo, ma con quel tanto di “fumé”, di contegnoso, di costumato e garbato che fa molto ” english “.

La pittura di una lady con le giuste e signorili maniere dei buoni salotti….Nulla più della dannazione dell’assenzio, delle rosse prostitute, degli “apache” e dei bistrot malfamati degli impressionisti francesi…

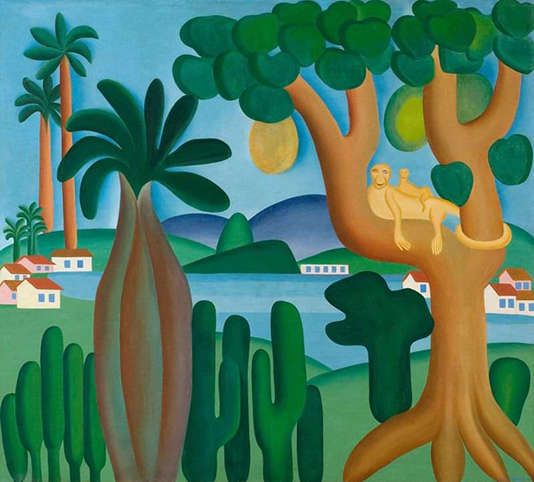

Tarsila do Amaral (1886-1973)

Disegnatrice,pittrice e traduttrice brasiliana. E’ considerata una delle esponenti più significative dell’arte moderna in America latina.

Artista la cui produzione si distingue nell’ambito sudamericano, basata sulla esuberante policromia, tipica di quelle temperature equatoriali, e sulla fantasia figurativa che riecheggia le astruse simbologie precolombiane, civiltà trascorse ma che hanno lasciato impronte indelebili in quelle culture e in quelli artisti a cui inevitabilmente richiama il loro DNA.

Colori accesi, figurazioni grottesche fortemente pronunciate, un certo primitivismo che del resto in quell’inizio del ‘900 trionfa in Europa affascinata dalla sintesi del tribalismo africano.

Pensiamo alla Kahlo, a Diego Rivera: le cromie elementari e le figurazioni piuttosto ingenue sono anche quelle di Tarsila, con la differenza che nella Kahlo emerge una sessualità crudele nella sua visceralità e Rivera è costante nelle sue narrazioni popolar/socialiste.

In Tarsila prevale invece la narrazione indio ricca di elementare musicalità, ma sopratutto quel “ritorno” sciamanico alla magia di una natura primordiale che paradossalmente rimanda all’ingenuità magica del “doganiere” Rousseau.