Trieste è una città che ha pagato cara la sua annessione all’Italia nel 1919: da porto dell’Impero asburgico è diventato un porto decentrato e in più è stata testimone di tutti gli attriti di frontiera possibili. Occupata da Tito nel 1943, fu restituita all’Italia nel 1954 e fino a tempi recenti non è più riuscita a riprendere la sua funzione originaria di porto dell’Europa centrale: nel primo dopoguerra la frammentazione degli stati nazionali ne ha distrutto il monopolio, mentre nel secondo il mondo comunista come sistema economico chiuso ha persino militarizzato le frontiere, col risultato di un’anemia portuale bilanciata anche tra le due guerre da un forte investimento statale nella cantieristica e nei servizi. Il discutibile Trattato di Osimo (1975) prevedeva accanto a Trieste una zona industriale con manodopera slava residente, sorta di “Novi Trst”, mentre i fondi per il rilancio del porto furono dirottati da Tito al potenziamento di quello di Capodistria. La successiva dissoluzione della Jugoslavia riaprì le frontiere ma frammentò di nuovo i flussi commerciali. In più, i collegamenti ferroviari erano rimasti praticamente quelli imperial-regi: chi scrive ricorda che ancora negli anni Settanta i lunghi treni merci scorrevano la sera da Trieste Centrale verso il porto industriale passando davanti a piazza Unità, fin quando nel 1983 non fu ultimata una galleria che dal porto nuovo si ricollega al tronco della vecchia Ferrovia Meridionale e quindi ad Austria e Germania. Mentre l’Ungheria ha comprato un molo, nel frattempo i Tedeschi attraverso un loro colosso della logistica portuale, il porto di Amburgo (Hamburger Hafen und Logistik, o HHLA) hanno acquisito una quota maggioritaria pari a 50,01% del terminal multifunzione del porto di Trieste (Piattaforma Logistica Trieste, o PLT). Si ricorda qui che i Cinesi volevano comprare il porto anche loro, ma le pressioni americane sotto la presidenza Trump hanno condizionato le nostre scelte di governo e di fatto bloccato (per ora) lo sviluppo della Nuova Via della Seta (BRI) e delle sue implicazioni strategiche, peraltro sottovalutate dal nostro governo. L’ingresso del capitale tedesco mette a nudo la mancanza di una solida logistica italiana, ma è coordinato con l’Unione Europea ed entra in competizione con un rivale sistemico, la Cina. Trieste ha comunque recuperato la sua centralità, ma è difficile spiegare questo sviluppo se non si tiene conto da un lato della migliorata logistica ferroviaria del porto e delle linee di collegamento intermodale a impatto zero con Austria e Germania (i c.d. corridoi TEN-T EU), ma soprattutto dell’evoluzione del flusso merci mondiale, che finora previlegiava la rotta Asia – Sudafrica – Amburgo/Rotterdam per poi distribuire le merci per le comode vie d’acqua (fiumi e canali navigabili) dell’Europa continentale. Oggi invece la crescita dei paesi dell’Est Europa e la migliore logistica ferroviaria stanno dirottando parte delle navi attraverso la rotta Asia – Suez – Pireo – Trieste. A questo punto l’integrazione con la Germania e il suo blocco economico (comprendente l’Austria, i Paesi dell’Europa orientale, il Benelux e, attraverso i legami con l’industria manifatturiera italiana, il Nord del nostro Paese) è parsa anche alle autorità portuali di Trieste la strada più funzionale per restituire alla città giuliana il ruolo strategico di crocevia dei commerci assunto per secoli durante la dominazione austriaca. La Germania ha trovato in pochi mesi a Trieste quel ruolo strategico che a lungo i governi italiani hanno paventato ma mai, in fin dei conti, costruito a livello sistemico. Da un lato tardiamo a fare sistema, dall’altro siamo in ritardo non tanto nei porti, ma nel collegamento tra i porti e le vie di comunicazione.

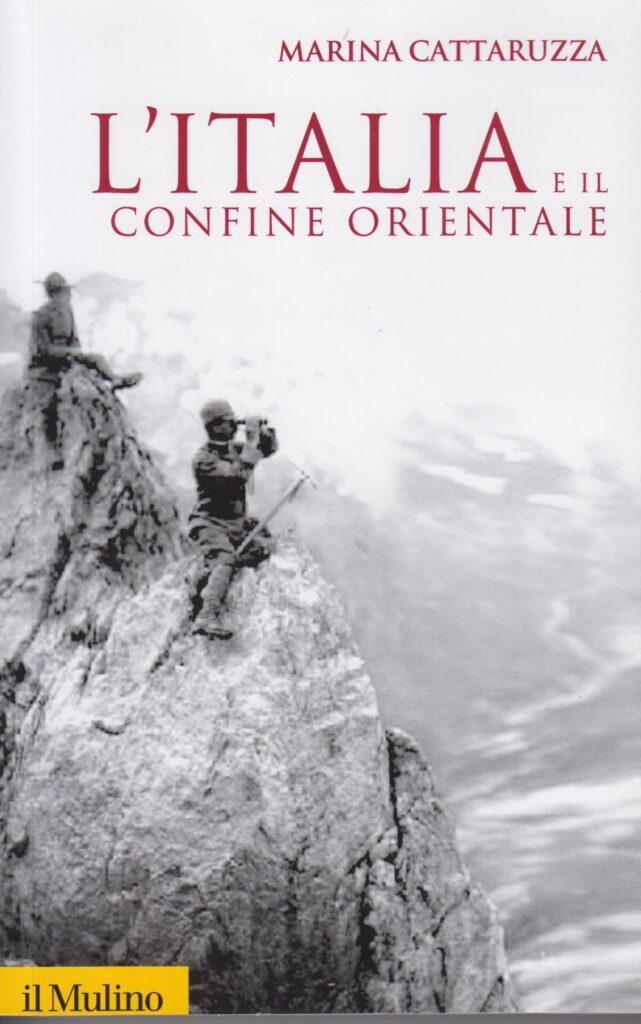

Questo mi ha portato fra l’altro a leggere un libro quest’anno (2020) ma in realtà aggiornato solo al 2006: L’Italia e il confine orientale, di Marina Cattaruzza, molto utile per capire non solo la situazione attuale, ma anche la debole capacità dello Stato italiano nel gestire e organizzare le risorse e i problemi della Venezia Giulia, un’entità mai ben definita sul piano politico ed etnico, dove le varie comunità locali – a cominciare dalla stessa borghesia triestina – avrebbero preferito collaborare in regime di autonomia piuttosto che subire l’italico centralismo amministrativo. Il Trattato di Rapallo (1920), anche se deluse la nazione e fece coniare a D’Annunzio la nota espressione della Vittoria Mutilata, assegnava comunque all’Italia 200.000 germanofoni tirolesi e 400.000 slavi tra sloveni e croati. Il presidente Wilson passa per campione dell’autodeterminazione delle nazioni, ma in realtà tre milioni di ungheresi furono assegnati alla Romania. L’Italia ottenne anche il Brennero per riconosciuti motivi strategici (ancora nel 1943 entreranno da lì le truppe di occupazione della Wehrmacht), ma l’Austria era un perdente, mentre l’artificiale Regno di Jugoslavia si presentava come potenza giovane, vittoriosa e concorrente con l’irredentismo italiano, nel primo dopoguerra ormai difficilmente scindibile dalla politica di potenza. Da qui l’inevitabile attrito con gli slavi, specie in un’epoca dove nessuno stato europeo tutelava realmente le minoranze. Il Fascismo poi appoggiò l’insufficiente azione dello Stato dando mano libera alle proprie squadre, operazione non solo sbagliata sul piano giuridico, ma indice di scarsa capacità di governo delle proprie zone di confine. E se i confini fisici dell’Italia sono assolutamente definiti – l’arco alpino da Ventimiglia fino a Pola – non sempre sono lo spartiacque perfetto fra diverse nazioni: francesi, tedeschi, slavi.

La seconda Guerra Mondiale avrebbe visto una dura guerra nei Balcani e nel 1943 il collasso dell’Italia e del suo esercito, mentre le formazioni partigiane di Tito occupavano per sempre Istria e Dalmazia e completavano un processo storico che nel lungo periodo avrebbe comunque visto la slavizzazione di zone una volta italofone e in gran parte costiere. Trieste fu restituita all’Italia nel 1954 dopo un periodo di occupazione alleata e per anni è sopravvissuta grazie al commercio frontaliero e a forti commesse di Stato, essendo i confini sigillati e militarizzati. Nel libro purtroppo non si parla mai del dispositivo militare italiano che dipendeva dal V Corpo di Armata e presidiava il confine e l’entroterra per tutta la Guerra Fredda, mentre sarebbe interessante capire il costo dell’impresa. Un tentativo di chiudere una volta per tutte la partita fu il Trattato di Osimo (1975), negoziato da Aldo Moro ma sicuramente influenzato dai colloqui tra Berlinguer e Tito svolti qualche mese prima. Con quel trattato firmato di nascosto in una villa privata in un paesino delle Marche e firmato dal capo del Governo (Aldo Moro) invece che dal ministro degli Esteri (Mariano Rumor) si chiudeva il lungo contenzioso, ma soprattutto si dava sponda a Tito cercando di attirarlo nell’area occidentale e garantendo ossigeno alla sua Jugoslavia. Era l’anno del Trattato di Helsinki, si parlava solo di distensione e sicuramente il governo americano fece pressioni sul nostro, che cercò goffamente di presentare il trattato come una vittoria della diplomazia italiana. Si temeva tra l’altro che dopo Tito la Jugoslavia sarebbe stata invasa o divisa dall’Unione Sovietica, ma nessuno poteva sapere che le due entità statali sarebbero sparite dalla faccia della Terra praticamente insieme. Fortemente voluta da Germania, Austria e Ungheria (e Vaticano) fu invece l’indipendenza di Slovenia e Croazia dalla morente Federazione Jugoslava, riconosciuta solo dopo poche ore dall’inizio del conflitto che doveva distruggere quello che Tito aveva pazientemente creato. Anche qui il nostro margine di manovra fu minimo, col risultato di ratificare con “Slo & Cro” il trattato di Osimo, mentre qualcosa avremmo anche potuto ottenere dai nuovi vicini. Come si vede, la storia di Trieste è indissolubilmente legata all’asse geostrategico e commerciale mitteleuropeo e, pur essendo Trieste una città italiana, i veri padroni del porto alla fine non sono gli italiani, ma i destinatari finali delle merci ivi sbarcate e smistate.

L’ Italia e il confine orientale

Marina Cattaruzza

Editore: Il Mulino, 2007, pp. 392

Prezzo: € 15,00

EAN: 9788815121660