Melissa la seguo dal suo primo libro, scritto ormai molti anni fa. Nel frattempo anche come scrittrice è cresciuta e questo suo nuovo romanzo, stavolta sulla maternità, rappresenta un punto fermo nella maturità di una scrittrice che s’impose a 17 anni e ora ne ha il doppio e sarà madre come i suoi personaggi. Leggendo Il primo dolore ho provato disagio: come uomo ammetto di non capir niente di parto e gravidanza, né di aver mai pensato che il processo naturale è segnato dal dolore, che qui invece viene eviscerato nelle sue profonde implicazioni, che vanno ben oltre la fisicità. Nel libro abbiamo due coppie diverse ma unite dall’attesa di un figlio. Sono due storie parallele narrate in soggettiva dalle due donne, entrambe al nono mese avanzato. La prima donna, Rosa, poco più che quarantenne, è redattrice di una rivista e convive con Andrea – un simpatico musicista – in un villino nella periferia residenziale romana. Lui suona e compone tra una “canna” e l’altra; potrebbe anche far di meglio, ma non ha più ambizioni e ormai lavora per i pubblicitari. Lei invece ha con gli anni superato – o almeno così crede – un difficile rapporto con la madre, da cui si è definitivamente separata al momento di venir a studiare a Roma. Determinata come tante ragazze che scappano dal paese, si è laureata e ha trovato lavoro nell’editoria periodica. Ha avuto una prima relazione con un uomo più grande di lei, per poi passare al nostro musicista, di sicuro meno ingombrante. Altri amori giovanili – pochi – saranno ricordati nel corso della memoria, sceverando la quale esce fuori una vita condizionata da un padre debole e da una madre anaffettiva e persino in competizione con una figlia forse non voluta.

Agata invece è una gracile ragazza di bassa estrazione sociale e lavora come parrucchiera. L’hanno fatta sposare poco più che adolescente con Matteo, un classico “flanellone”, termine che a Roma usiamo per descrivere l’uomo abitudinario e privo di fantasia, protetto più che protettivo, campione dell’italica classe media. Lui e lei si sono sposati per obbligo sociale dopo una “fuitina”, lei giovanissima e poco scolarizzata, lui figlio di mamma. La coppia entra in scena scendendo a valle in macchina da un paese di cintura dell’Etna, di notte verso l’ospedale, dove Agata deve partorire e dove il servizio sanitario lascia a desiderare: verrà affidata a due inesperti laureandi in medicina, gli unici medici disponibili in quel momento tra un parto e l’altro. C’è la fila, ma di notte manca il personale, e forse anche di giorno. A parte il dolore fisico, Agata sprofonda in uno stato di semi incoscienza, dove i ricordi emergono dal fondo e si stagliano come in un film. Purtroppo il neonato nasce morto, soffocato: i due laureandi hanno sbagliato i tempi e l’aiuto di un mezzo infermiere ha peggiorato tutto. E qui interviene Matteo, che prende insolitamente l’iniziativa: una ragazza ha appena partorito ma non vuole tenere il bambino. Non sapremo mai chi è, ma il neonato può essere immediatamente adottato, e così tutto si sistema. Agata, stremata, acconsente.

Rosa invece ha deciso di partorire in casa come sua nonna, attirandosi gli strali della suocera. Che dire? L’ambiente qui è familiare, meno asettico di quello di un ospedale, ma il dolore non cambia. E soprattutto, la memoria corre indietro in uno stato di dormiveglia. Entrambe le donne, sia pur così diverse per età, storia e classe sociale, sono quasi due parti della stessa persona, o almeno provano la stessa sofferenza fisica e non possono contare troppo sul proprio uomo. Arrivano a odiarlo, ma pare sia un classico. In realtà Andrea, anche se tenuto fuori dal “traffico”, è uomo responsabile, e ha l’idea di far venire di corsa la madre di Rosa pagandole il viaggio. L’incontro fra madre e figlia è un colpo di scena: non si vedevano da dodici anni e sul volto della madre sono visibili i segni del tempo. Ne sappiamo ora la storia successiva: rimasta sola, si è avvicinata a una ricca comunità evangelica, dove ha trovato lavoro come domestica e quell’integrazione finora negata. Diventa però anche l’amante del Grande Capo, che evidentemente predica bene ma razzola male, col risultato di tornare a fare la badante. Tutto questo lo sappiamo dal colloquio con la figlia, che ora vedrà la madre in un’ottica totalmente diversa e crede di conoscerla. Ma lasciamo al lettore il piacere della lettura. Il bambino comunque in questo caso nasce vivo e vegeto.

Infine, una nota di cinema. Costruito com’è in montaggio alternato, il romanzo ben si presta a diventare un film. Ebbene, a memoria d’uomo i film dove viene ripreso realmente un parto sono pochissimi: Helga (1967), Nove mesi (1976), Il dottor T. e le donne (2000). Ma andiamo per ordine. Helga – lo sviluppo della vita umana era un documentario didattico distribuito nelle sale. Helga era il vero nome della donna che si prestò come (f)attrice e il film sbancò il botteghino, vista l’ignoranza della mia generazione in materia (avevo 14 anni). Nove mesi (Kilenc hònap) invece è un film ungherese di Marta Meszàros, all’epoca una delle poche donne alla regia (le altre erano Agnès Varda e Lina Wertmuller). In Italia è nota per Diario per i miei figli (1982). In Nove mesi una studentessa decide di avere un figlio contro la volontà del partner, e per la prima volta si riprende in diretta un parto in una scena di forte valenza drammatica. Il dottor T. e le donne è invece una commedia di Robert Altman con Richard Gere nei panni del ginecologo, il quale nell’avventurosa scena finale dovrà intervenire per far partorire una donna messicana. Detto questo, Il primo dolore ha tutte le carte in regola per una trasposizione cinematografica, e Melissa stessa ce ne parlava durante una presentazione del suo libro.

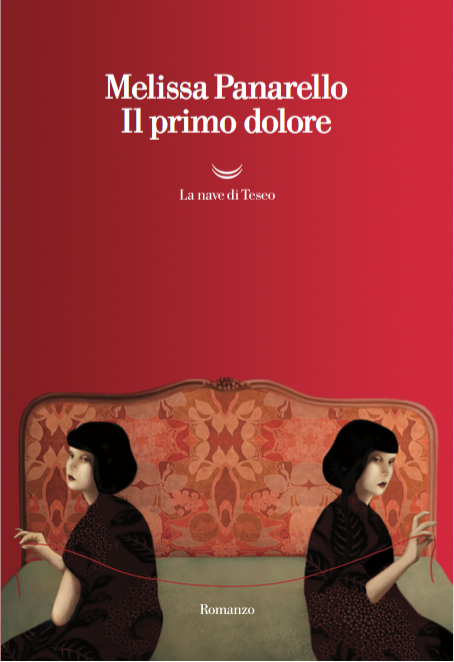

Il primo dolore

Melissa Panarello

Editore: La nave di Teseo, 2019, pp. 217

EAN: 9788893448413Prezzo: € 17,00