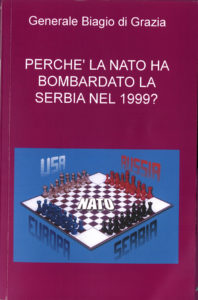

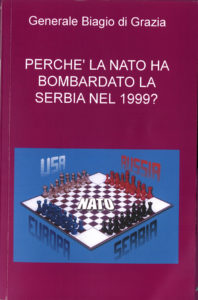

Recentemente il Kosovo ha deciso di dotarsi di un vero esercito e questo non contribuisce certo alla stabilità dei Balcani. Una ragione in più per leggere il secondo libro del generale Biagio Di Grazia, continuazione ideale di Kosava (1) . Ora, i libri scritti dai generali in congedo sono di due tipi: quelli scritti per scaricare sugli altri le proprie responsabilità dopo una deludente campagna militare e quelli dove finalmente si possono esprimere liberamente le proprie idee. La prima serie in genere comprende corposi volumi di memorie da leggere con cautela, mentre la seconda propone opere più raccolte, ma dense di avvenimenti e riflessioni. Il nostro generale può vantare una reale esperienza sul campo (2) e il suo libro, pubblicato prima in serbo e ora in italiano, rimanda a un periodo ormai rimosso, anche se sono passati neanche vent’anni da quando gli aerei della Nato bombardarono la Serbia per due mesi. Strana guerra, al punto che un giornale francese propose di edificare un monumento ai Zero Caduti alleati, mentre dall’altra parte morirono migliaia di persone sotto le bombe, più le successive vittime dell’inquinamento ambientale. L’Italia mise a disposizione ben 19 aeroporti e partecipò anche alle operazioni di bombardamento. E siccome la nostra ambasciata rimase sempre aperta, il nostro generale (all’epoca addetto militare a Belgrado) visse l’insolita esperienza di essere di fatto bombardato dai nostri Tornado, ufficialmente ricognitori fotografici.

Recentemente il Kosovo ha deciso di dotarsi di un vero esercito e questo non contribuisce certo alla stabilità dei Balcani. Una ragione in più per leggere il secondo libro del generale Biagio Di Grazia, continuazione ideale di Kosava (1) . Ora, i libri scritti dai generali in congedo sono di due tipi: quelli scritti per scaricare sugli altri le proprie responsabilità dopo una deludente campagna militare e quelli dove finalmente si possono esprimere liberamente le proprie idee. La prima serie in genere comprende corposi volumi di memorie da leggere con cautela, mentre la seconda propone opere più raccolte, ma dense di avvenimenti e riflessioni. Il nostro generale può vantare una reale esperienza sul campo (2) e il suo libro, pubblicato prima in serbo e ora in italiano, rimanda a un periodo ormai rimosso, anche se sono passati neanche vent’anni da quando gli aerei della Nato bombardarono la Serbia per due mesi. Strana guerra, al punto che un giornale francese propose di edificare un monumento ai Zero Caduti alleati, mentre dall’altra parte morirono migliaia di persone sotto le bombe, più le successive vittime dell’inquinamento ambientale. L’Italia mise a disposizione ben 19 aeroporti e partecipò anche alle operazioni di bombardamento. E siccome la nostra ambasciata rimase sempre aperta, il nostro generale (all’epoca addetto militare a Belgrado) visse l’insolita esperienza di essere di fatto bombardato dai nostri Tornado, ufficialmente ricognitori fotografici.

Ma passiamo al libro. E’ diviso in sei capitoli (Il Nuovo Ordine Mondiale; Il cammino di crisi nei Balcani; Serbia e Kosovo; Le operazioni della Nato; Giochi di guerra; Sfida all’Occidente, più le Conclusioni) strutturati secondo una logica precisa: prima l’impostazione teorica, poi la precisa narrazione degli avvenimenti, completa di mappe e allegati. Se un testo è già stato utilizzato in pubblicazioni precedenti, è marcato in corsivo. La tesi principale è che, pur accettando la versione storica ufficiale e certificata dal Tribunale dell’Aja , ovvero un intervento umanitario per frenare i massacri delle minoranze, in un conflitto entrano sempre componenti strategiche, economiche e politiche di rado espresse in chiaro, né apertamente presentabili all’opinione pubblica. In altri tempi i nazionalisti identificavano il nemico e la propaganda faceva il resto, mentre ai militari era affidata la condotta delle operazioni. Oggi non è facile giustificare una guerra, spesso le motivazioni sono deboli; cosa significa p.es. intervento umanitario? E se poi le bombe cadono proprio sui civili che si vorrebbe difendere, cosa dire alla gente? Tenendo poi presente la povertà dei Balcani, le motivazioni economiche sembrano deboli a chi consuma energia senza chiedersi da dove viene e quali paesi attraversano oleodotti e gasdotti (3). E a questo punto il nostro generale ci aiuta a superare la narrazione corrente. Come in Kosava, i documenti ufficiali sono intercalati da testimonianze personali che rendono non solo chiaro il quadro generale, ma forniscono dettagli inediti e fondamentali: in sostanza, tutte le parti in causa sono state a turno vittime e carnefici, pronte a comportarsi come chi le aveva vessate il mese prima e altrettanto sprezzanti dei controlli esterni messi in atto dalla comunità internazionale, controlli peraltro inefficaci per motivi strutturali: negoziare senza un deterrente è arduo, e la Commissione Europea ECMM , di cui Di Grazia ha fatto parte, non aveva il potere per imporsi sulle parti. D’altro canto, Milosevic dopo la ritirata da Sarajevo (1996) non realizzò la debolezza della Serbia, riprovandoci in Kosovo e scatenando nel 1999 la reazione americana, con la NATO usata di nuovo in funzione offensiva e i paesi europei (Grecia esclusa) schierati dalla parte dei “buoni” (4). La Serbia subì in due mesi circa 600 missioni aeree al giorno, che ne distrussero l’infrastruttura militare, industriale ed economica; furono usate anche munizioni a uranio impoverito, che si sarebbero dimostrate letali anche per i soldati della missione KFOR NATO e alla fine naturalmente la guerra fu vinta (10 giugno 1999). Sicuramente Milosevic’ sopravvalutava le proprie forze e sperava in una guerriglia sul terreno, ma una minaccia esterna e le sanzioni in genere ricompattano la nazione invece di indebolirla. In più i Serbi stessi, come i Croati, sarebbero stati più tardi capaci di cambiare governo da soli, attraverso regolari elezioni democratiche, mandando in pensione le classi dirigenti nazionaliste che avevano spinto alla guerra civile. Ora, che la Jugoslavia sarebbe entrata in crisi una volta morto Tito(1980) lo sapevano tutti; solo che questa disgregazione fu data per inevitabile. L’Europa poteva aiutare la Federazione Jugoslava a entrare gradualmente nel contesto europeo, e invece Germania, Austria e Vaticano nel 1991 riconobbero subito la Slovenia e la Croazia. L’Italia invece non si mosse, nonostante il momento fosse favorevole per rinegoziare il Trattato di Osimo (1975), che tutto dava in cambio di niente. La Serbia si stupì del fatto che smontassimo in pochi mesi il dispositivo militare ai confini della Venezia Giulia, e ne approfittò per rifornire di uomini e armi le milizie che avrebbero combattuto una feroce guerra civile all’interno della Federazione, mentre l’ONU e la UE si dimostrarono incapaci di gestire il conflitto e proteggere le minoranze di turno dalla “pulizia etnica” (4)

Nel 1995 gli Stati Uniti entrano di peso nel conflitto mettendo in campo la NATO, ponendo fine dopo tre anni all’assedio di Sarajevo e convincendo le parti a negoziare l’accordo di Dayton (fine 1995). Come dice il nostro generale, divenuto nel frattempo responsabile della Commissione Militare Mista (JMC, Joint Military Commission) per Sarajevo (p.66, par.2.4), “il disegno cartografico del nuovo Stato era ben strano, ma risultò l’unico in grado di funzionare, almeno nell’immediato dopoguerra” . Questo non escludeva purtroppo né l’esodo delle minoranze dalle zone contese, né avrebbe stabilizzato la regione. La resa dei conti tra Serbi e Kosovari, fortemente sproporzionata a favore dei primi, inizia nel 1996 (il nostro generale nel 1997 è ora Osservatore OSCE) e nel 1999 provoca l’intervento diretto americano, preceduto da un ultimatum, che stranamente nessuno ha mai confrontato con quello analogo imposto alla Serbia nel 1914 dall’Impero austro-ungarico. Anche allora si imponevano alla sovranità nazionale limitazioni tali da risultare inaccettabili, dando pochissimo tempo per negoziare. E anche in quel caso prevalse l’orgoglio nazionale.

Le tappe della crisi sono nel libro descritte con precisione, sulla base di documenti ufficiali e di esperienze personali. Interessante la sua testimonianza da Belgrado, dove la nostra ambasciata rimaneva aperta e il nostro manteneva la delicata funzione di addetto militare. Difficile capire perché il nostro governo si mantenesse sul filo del rasoio, ma di fatto la nostra sede diplomatica poté mantenere discreti rapporti con tutte le parti, e saranno i documenti d’archivio a svelarci un giorno molti retroscena. L’autore onestamente si attiene a quello che ha visto, e ha visto molto: i bombardamenti, la dura vita della gente, la fine di Milosevic. Può anche muoversi con una certa libertà ed è testimone, p.es., del bombardamento dell’ambasciata cinese, avvenuto non certo per caso. Manda dispacci riservati, com’è prassi diplomatica, ma molte impressioni personali le terrà per sé, almeno finché sarà in servizio attivo. Ed ora può finalmente dire la sua: le basi giuridiche dell’intervento NATO erano deboli e l’uso della forza si è rivelato da subito sproporzionato. E dopo vent’anni cosa resta? Se l’Europa si è mossa in ordine sparso e secondo interessi nazionali, ma discutibile resta il ruolo degli Stati Uniti. E’ difficile stabilizzare i Balcani senza la Serbia, ma per piegarne la resistenza la strategia americana ha favorito la creazione a tavolino di piccoli stati nazionali privi di solide basi produttive: il Kosovo, ma anche la Macedonia e il Montenegro – roba da anni ’20 del secolo scorso – e in più ha incoraggiato la penetrazione islamista in piena Europa, la stessa che invece combatte altrove. Sono effetti collaterali sottovalutati, e c’è voluto Fausto Biloslavo per scoprire che la jihad si è così incistata in Bosnia e in Kosovo, nei piccoli centri lontani dalle città, fornendo in seguito foreign fighters a volontà. E in ogni caso il Kosovo resta un parente povero a carico della comunità internazionale, che mantiene truppe di interposizione (noi per primi) e finanzia il deficit di un paese povero, corrotto e sovrappopolato. Tenendo poi conto che gli irregolari dell’UCK sono poi confluiti automaticamente nelle forze di sicurezza interne, ora che saranno loro ad alimentare l’esercito regolare il futuro è gravido di nere nubi. Ma nel frattempo è cambiato lo scenario: il Nuovo Ordine Mondiale, predicato dal presidente George H.W. Bush padre, ormai è superato dalla ripresa della Russia e dall’ascesa della Cina. Era un concetto nato nell’800, misto di darwinismo ed etica religiosa, divenuto realizzabile solo alla fine della Guerra Fredda: una volta esclusa l’Unione Sovietica dalla competizione, gli Stati Uniti restavano l’unica superpotenza capace di regolare il mondo. Si trattava di mettere in sicurezza le fonti energetiche prodotte dai paesi del Golfo, di portare sotto l’egemonia americana sia gli stati satelliti dell’ex Unione Sovietica (perlomeno quelli europei) e di eliminare i c.d. paesi non allineati, ovvero la Jugoslavia di Tito. Saddam Hussein fu ridotto a più miti consigli, mentre la Polonia, le Repubbliche baltiche e la Repubblica Ceca addirittura entrarono nella NATO, l’ultima cosa che i Russi volevano e che tra l’altro neanche era nei patti. La NATO stessa è diventata una sorta di Kampfgruppe diviso per blocchi regionali e utilizzato per azioni offensive. Nel frattempo la Russia di Putin si è ripresa, l’Isis è ancora un problema e la Cina si avvia al confronto strategico con gli Stati Uniti. In più è evidente la discontinuità tra la gestione Trump e i decenni precedenti, marcati dopo il 1945 da un convinto atlantismo e dall’appoggio alla Germania. E’ un quadro geopolitico totalmente nuovo e Di Grazia lo fa giustamente notare, aggiornando l’analisi ai tempi attuali.

****************************

Perché la NATO ha bombardato la Serbia nel 1999?

Generale Biagio di Grazia

Ilmiolibro.it (autoprodotto), 2018, pp. 170

Prezzo: 15 euro

****************************

NOTE

1) Kosava. Vento di odio etnico nella ex Jugoslavia da Tito a Milosevic, 2016, recensito proprio in questa rivista (vedi)

2) A Zagabria, Capo Ufficio Operazioni della Missione Europea ECMM; a Sarajevo, Vice Comandante del Contingente Italiano nella Missione Nato IFOR; a Belgrado, Addetto alla Difesa dell’Ambasciata Italiana; a Mostar, Vice Comandante della Divisione Francese nella Missione Nato SFOR.

3) I corridoi paneuropei 5,8 e 10 passano per le zone dell’ex-Jugoslavia; in dettaglio, il 10 si interseca con l’8 a Skopje. L’8 prosegue per Tirana e quindi a Bari. Il corridoio 5 passa per Sarajevo, Ploce e congiunge il porto di Ancona.

4) Per pulizia etnica s’intende la pratica politica di trasformare una minoranza relativa in maggioranza assoluta tramite l’espulsione violenta dei diversi.

5) La Grecia giustificò la sua neutralità adducendo sacrosante affinità con la chiesa serba ortodossa e non nascondendo la sua ostilità all’Islam kosovaro.

****************************

Kosava: il vento dei Balcani

I NOSTRI SOLDATI NEI BALCANI

****************************

Greta Thunberg ha indubbiamente spiazzato tutti, a cominciare dai partiti politici, e il movimento giovanile nato dalla sua caparbia protesta è l’unica novità positiva nel deprimente panorama politico europeo. Detto questo, quello che profondamente mi ha colpito è stato sentire “Bella ciao” rinverdita con un nuovo testo e divenuta inno ufficiale della Green Revolution. Anche chi non ha partecipato a uno dei tanti cortei può vedere in rete il bel video della canzone, con tanti volti di giovani sorridenti.

Greta Thunberg ha indubbiamente spiazzato tutti, a cominciare dai partiti politici, e il movimento giovanile nato dalla sua caparbia protesta è l’unica novità positiva nel deprimente panorama politico europeo. Detto questo, quello che profondamente mi ha colpito è stato sentire “Bella ciao” rinverdita con un nuovo testo e divenuta inno ufficiale della Green Revolution. Anche chi non ha partecipato a uno dei tanti cortei può vedere in rete il bel video della canzone, con tanti volti di giovani sorridenti.

Qui a Roma, per trovare una segnaletica razionale bisogna andare all’Ikea. Almeno questa è l’opinione di chi guida. Ormai se non mi perdo più o non imbocco l’uscita sbagliata della tangenziale, del raccordo anulare, della galleria Giovanni XXIII o del sottopasso di piazza Fiume, è solo perché alla fine ti fai le ossa con le stesse strade. Non importa che i cartelli stradali siano messi nei punti sbagliati o non ci siano dove servono, né è considerato criminale mettere in galleria cartelli leggibili solo a due metri dal bivio, sempre che tu riesca a scalare le marce: alla fine conta solo l’esperienza. Ma torniamo all’Ikea. Prima ne ho lodato la segnaletica, ma parlavo di quella interna, realmente da manuale. All’esterno è diverso: i parcheggi del centro commerciale di Porta di Roma sono degni di Doom, quel videogioco pieno di passaggi.

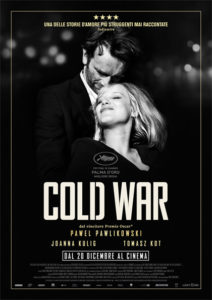

Qui a Roma, per trovare una segnaletica razionale bisogna andare all’Ikea. Almeno questa è l’opinione di chi guida. Ormai se non mi perdo più o non imbocco l’uscita sbagliata della tangenziale, del raccordo anulare, della galleria Giovanni XXIII o del sottopasso di piazza Fiume, è solo perché alla fine ti fai le ossa con le stesse strade. Non importa che i cartelli stradali siano messi nei punti sbagliati o non ci siano dove servono, né è considerato criminale mettere in galleria cartelli leggibili solo a due metri dal bivio, sempre che tu riesca a scalare le marce: alla fine conta solo l’esperienza. Ma torniamo all’Ikea. Prima ne ho lodato la segnaletica, ma parlavo di quella interna, realmente da manuale. All’esterno è diverso: i parcheggi del centro commerciale di Porta di Roma sono degni di Doom, quel videogioco pieno di passaggi. “Ho fatto un film in bianconero perché quegli anni erano in bianconero”. Lo disse la regista ungherese Marta Meszàros a proposito di Diario per i miei figli (1982), ma lo potrebbe dire Pawel Pawlikowski, autore di Cold War (Zimna Vojna) ora proiettato nelle sale italiane. Siamo nella Polonia del 1949 e tutto è da ricostruire. Una squadra vaga per le campagne piatte e innevate per recuperare i canti popolari, ma non sono etnologi: il nuovo regime polacco ha deciso di rivalutare la cultura contadina e di metter su una compagnia di ballo e canto popolare che diventi il biglietto da visita della nuova cultura socialista: Mazowsze. Chi scrive ricorda ancora una tournée italiana dell’ensemble e conserva il disco originale: al teatro Olimpico rimanemmo estasiati davanti a quei costumi e a quelle danze, complice la bellezza delle ragazze. E qui nel film proprio una di loro – Zula – inizia a farsi notare fin dalle selezioni, rubando la scena alle altre e seducendo Wiktor, musicista e direttore della compagnia. Zula non è una contadina e ha ucciso suo padre, ma ha una forte personalità, bella voce e occhi magnetici, per cui farà parte integrante della compagnia, la quale deve comunque venire a compromessi col regime: alla cultura tradizionale si deve affiancare la retorica scenografica del socialismo staliniano. Seguiamo così Mazowsze nelle tournée in patria e all’estero. Una volta a Berlino, Wiktor decide di espatriare all’Ovest – ancora non c’è il Muro – ma Zula non se la sente. Rivediamo Wiktor a Parigi, dove lavora come musicista nei locali di jazz; si distingue pure il suo arrangiamento di un canto polacco. Con Zula ci si sente per telefono (è l’epoca dei gettoni) e una tournée a Spalato in Jugoslavia darà l’occasione a Wiktor di rivederla sul palco, ma solo per essere arrestato dalla polizia di Tito ed espulso. Sempre meglio che esser consegnato ai sovietici come traditore. Sarà in seguito Zula a raggiungerlo a Parigi: ha sposato un italiano e può viaggiare legalmente (altra specialità della Guerra Fredda: i matrimoni di comodo). E qui il film diventa mélo: sguardi e silenzi suggeriscono più delle poche parole scambiate. Entrambi gli amanti si sentono a disagio nella loro parte di artisti espatriati e la vita di coppia ne risente. Devono adattarsi alle regole del mercato e sentono di non essere più se stessi, soprattutto Zula, più irrequieta del duttile Wiktor, al punto che il primo disco invece di essere un trionfo viene interpretato come un tradimento. Zula decide di tornare in patria, dove sposerà il suo impresario. Nel frattempo siamo all’inizio degli anni ’60 e la cultura socialista si modernizza sconfinando nel kitsch. Wiktor cerca di tornare in patria ma finisce ai lavori forzati, da cui Zula e il marito lo tireranno fuori dopo qualche anno. Inutile: Wiktor e Zula si amano ma non riescono né a stare insieme né a vivere separati. Da qui il finale drammatico, in una chiesa di campagna diruta, una scenografia che si direbbe ispirata da Andrej Tarkovskij. Magistrale la direzione della fotografia, dovuta a Lukasz Zal.

“Ho fatto un film in bianconero perché quegli anni erano in bianconero”. Lo disse la regista ungherese Marta Meszàros a proposito di Diario per i miei figli (1982), ma lo potrebbe dire Pawel Pawlikowski, autore di Cold War (Zimna Vojna) ora proiettato nelle sale italiane. Siamo nella Polonia del 1949 e tutto è da ricostruire. Una squadra vaga per le campagne piatte e innevate per recuperare i canti popolari, ma non sono etnologi: il nuovo regime polacco ha deciso di rivalutare la cultura contadina e di metter su una compagnia di ballo e canto popolare che diventi il biglietto da visita della nuova cultura socialista: Mazowsze. Chi scrive ricorda ancora una tournée italiana dell’ensemble e conserva il disco originale: al teatro Olimpico rimanemmo estasiati davanti a quei costumi e a quelle danze, complice la bellezza delle ragazze. E qui nel film proprio una di loro – Zula – inizia a farsi notare fin dalle selezioni, rubando la scena alle altre e seducendo Wiktor, musicista e direttore della compagnia. Zula non è una contadina e ha ucciso suo padre, ma ha una forte personalità, bella voce e occhi magnetici, per cui farà parte integrante della compagnia, la quale deve comunque venire a compromessi col regime: alla cultura tradizionale si deve affiancare la retorica scenografica del socialismo staliniano. Seguiamo così Mazowsze nelle tournée in patria e all’estero. Una volta a Berlino, Wiktor decide di espatriare all’Ovest – ancora non c’è il Muro – ma Zula non se la sente. Rivediamo Wiktor a Parigi, dove lavora come musicista nei locali di jazz; si distingue pure il suo arrangiamento di un canto polacco. Con Zula ci si sente per telefono (è l’epoca dei gettoni) e una tournée a Spalato in Jugoslavia darà l’occasione a Wiktor di rivederla sul palco, ma solo per essere arrestato dalla polizia di Tito ed espulso. Sempre meglio che esser consegnato ai sovietici come traditore. Sarà in seguito Zula a raggiungerlo a Parigi: ha sposato un italiano e può viaggiare legalmente (altra specialità della Guerra Fredda: i matrimoni di comodo). E qui il film diventa mélo: sguardi e silenzi suggeriscono più delle poche parole scambiate. Entrambi gli amanti si sentono a disagio nella loro parte di artisti espatriati e la vita di coppia ne risente. Devono adattarsi alle regole del mercato e sentono di non essere più se stessi, soprattutto Zula, più irrequieta del duttile Wiktor, al punto che il primo disco invece di essere un trionfo viene interpretato come un tradimento. Zula decide di tornare in patria, dove sposerà il suo impresario. Nel frattempo siamo all’inizio degli anni ’60 e la cultura socialista si modernizza sconfinando nel kitsch. Wiktor cerca di tornare in patria ma finisce ai lavori forzati, da cui Zula e il marito lo tireranno fuori dopo qualche anno. Inutile: Wiktor e Zula si amano ma non riescono né a stare insieme né a vivere separati. Da qui il finale drammatico, in una chiesa di campagna diruta, una scenografia che si direbbe ispirata da Andrej Tarkovskij. Magistrale la direzione della fotografia, dovuta a Lukasz Zal. Recentemente il Kosovo ha deciso di dotarsi di un vero esercito e questo non contribuisce certo alla stabilità dei Balcani. Una ragione in più per leggere il secondo libro del generale Biagio Di Grazia, continuazione ideale di Kosava (1) . Ora, i libri scritti dai generali in congedo sono di due tipi: quelli scritti per scaricare sugli altri le proprie responsabilità dopo una deludente campagna militare e quelli dove finalmente si possono esprimere liberamente le proprie idee. La prima serie in genere comprende corposi volumi di memorie da leggere con cautela, mentre la seconda propone opere più raccolte, ma dense di avvenimenti e riflessioni. Il nostro generale può vantare una reale esperienza sul campo (2) e il suo libro, pubblicato prima in serbo e ora in italiano, rimanda a un periodo ormai rimosso, anche se sono passati neanche vent’anni da quando gli aerei della Nato bombardarono la Serbia per due mesi. Strana guerra, al punto che un giornale francese propose di edificare un monumento ai Zero Caduti alleati, mentre dall’altra parte morirono migliaia di persone sotto le bombe, più le successive vittime dell’inquinamento ambientale. L’Italia mise a disposizione ben 19 aeroporti e partecipò anche alle operazioni di bombardamento. E siccome la nostra ambasciata rimase sempre aperta, il nostro generale (all’epoca addetto militare a Belgrado) visse l’insolita esperienza di essere di fatto bombardato dai nostri Tornado, ufficialmente ricognitori fotografici.

Recentemente il Kosovo ha deciso di dotarsi di un vero esercito e questo non contribuisce certo alla stabilità dei Balcani. Una ragione in più per leggere il secondo libro del generale Biagio Di Grazia, continuazione ideale di Kosava (1) . Ora, i libri scritti dai generali in congedo sono di due tipi: quelli scritti per scaricare sugli altri le proprie responsabilità dopo una deludente campagna militare e quelli dove finalmente si possono esprimere liberamente le proprie idee. La prima serie in genere comprende corposi volumi di memorie da leggere con cautela, mentre la seconda propone opere più raccolte, ma dense di avvenimenti e riflessioni. Il nostro generale può vantare una reale esperienza sul campo (2) e il suo libro, pubblicato prima in serbo e ora in italiano, rimanda a un periodo ormai rimosso, anche se sono passati neanche vent’anni da quando gli aerei della Nato bombardarono la Serbia per due mesi. Strana guerra, al punto che un giornale francese propose di edificare un monumento ai Zero Caduti alleati, mentre dall’altra parte morirono migliaia di persone sotto le bombe, più le successive vittime dell’inquinamento ambientale. L’Italia mise a disposizione ben 19 aeroporti e partecipò anche alle operazioni di bombardamento. E siccome la nostra ambasciata rimase sempre aperta, il nostro generale (all’epoca addetto militare a Belgrado) visse l’insolita esperienza di essere di fatto bombardato dai nostri Tornado, ufficialmente ricognitori fotografici. A cento anni dalla fine della Grande Guerra, il manifesto ufficiale del Ministero della Difesa che celebrava il 4 novembre mostrava un esercito italiano in versione “Caritas”. Ora, se vuole mantenere la propria identità, un’istituzione non deve mai derogare alla propria funzione esclusiva: per la religione è la trascendenza, per l’esercito il combattimento; tutto il resto è solo un valore aggiunto che non può tuttavia sostituire la funzione primigenia. Ma quello che è più curioso, quel manifesto non conteneva alcun accenno all’avvenimento che doveva commemorare. Celebrare un anniversario senza chiarirne il motivo è assolutamente illogico e può essere spiegato unicamente dalla pervasiva rimozione politica della nostra identità nazionale, di cui la vittoria del 1918 è un simbolo identitario. Vittoria all’epoca “mutilata”, oggi rimossa. Eppure da quella vittoria uscì un’Europa diversa, senza più gli Imperi centrali, anche se la pace fu realmente raggiunta solo nel 1945. Le istituzioni politiche italiane non furono all’altezza della situazione né al momento del trattato di pace né dopo, quando nel giro di quattro anni furono assorbite dal Fascismo. Avevano però completato sia pur a caro prezzo l’unificazione della nazione e forgiato nello sforzo collettivo una nuova società italiana. E anche se non priva di difetti, l’azione militare italiana nella prima G.M. fu sicuramente meno confusa che nella seconda, dove erano invece sbagliate le motivazioni, le scelte strategiche, la condotta delle operazioni e la logistica. Ma la classe militare italiana accettò lo stesso di combattere, col risultato di una disfatta totale. E proprio questo peccato originale peserà per anni sulle nostre forze armate, peraltro ricostruite invece che riformate, come furono invece quelle tedesche. Questo per dire che il rifiuto della forza militare stessa in Italia ha una sua storia e forti basi ideologiche, al punto che l’articolo 11 della nostra Costituzione nel 1948 lo mette nero su bianco:

A cento anni dalla fine della Grande Guerra, il manifesto ufficiale del Ministero della Difesa che celebrava il 4 novembre mostrava un esercito italiano in versione “Caritas”. Ora, se vuole mantenere la propria identità, un’istituzione non deve mai derogare alla propria funzione esclusiva: per la religione è la trascendenza, per l’esercito il combattimento; tutto il resto è solo un valore aggiunto che non può tuttavia sostituire la funzione primigenia. Ma quello che è più curioso, quel manifesto non conteneva alcun accenno all’avvenimento che doveva commemorare. Celebrare un anniversario senza chiarirne il motivo è assolutamente illogico e può essere spiegato unicamente dalla pervasiva rimozione politica della nostra identità nazionale, di cui la vittoria del 1918 è un simbolo identitario. Vittoria all’epoca “mutilata”, oggi rimossa. Eppure da quella vittoria uscì un’Europa diversa, senza più gli Imperi centrali, anche se la pace fu realmente raggiunta solo nel 1945. Le istituzioni politiche italiane non furono all’altezza della situazione né al momento del trattato di pace né dopo, quando nel giro di quattro anni furono assorbite dal Fascismo. Avevano però completato sia pur a caro prezzo l’unificazione della nazione e forgiato nello sforzo collettivo una nuova società italiana. E anche se non priva di difetti, l’azione militare italiana nella prima G.M. fu sicuramente meno confusa che nella seconda, dove erano invece sbagliate le motivazioni, le scelte strategiche, la condotta delle operazioni e la logistica. Ma la classe militare italiana accettò lo stesso di combattere, col risultato di una disfatta totale. E proprio questo peccato originale peserà per anni sulle nostre forze armate, peraltro ricostruite invece che riformate, come furono invece quelle tedesche. Questo per dire che il rifiuto della forza militare stessa in Italia ha una sua storia e forti basi ideologiche, al punto che l’articolo 11 della nostra Costituzione nel 1948 lo mette nero su bianco: