Una città si può descrivere attraverso pochi luoghi emblematici, magari non scontati. E’ quanto fa Pietro Spirito, scrittore e collaboratore del quotidiano triestino Il piccolo, il quale ben conosce la sua città di adozione e ci propone in meno di cento pagine una guida insolita di una città già diversa di suo. S’inizia dal Porto Vecchio e dai suoi monumentali magazzini oggi diruti, ma una volta collegamento tra la città e una frenetica attività commerciale. Oggi tutto si svolge nel Porto Nuovo, dove presto attraccheranno anche i cargo cinesi provenienti dalla nuova Via della Seta (1) . Ma chi arriva a Trieste in treno, da Miramare fino alla stazione centrale vede sulla destra solo un vasto, continuo demanio ferroviario assai degradato e una serie di enormi, spettrali docks, di cui uno (il numero 26) è oggi un enorme spazio espositivo per l’arte contemporanea, grazie all’iniziativa di Vittorio Sgarbi. L’autore descrive uno per uno gli impianti del Porto Vecchio, vero campionario di archeologia industriale, e lasciamo al lettore il piacere della visita guidata, con un occhio a Metropolis di Fritz Lang.

Una città si può descrivere attraverso pochi luoghi emblematici, magari non scontati. E’ quanto fa Pietro Spirito, scrittore e collaboratore del quotidiano triestino Il piccolo, il quale ben conosce la sua città di adozione e ci propone in meno di cento pagine una guida insolita di una città già diversa di suo. S’inizia dal Porto Vecchio e dai suoi monumentali magazzini oggi diruti, ma una volta collegamento tra la città e una frenetica attività commerciale. Oggi tutto si svolge nel Porto Nuovo, dove presto attraccheranno anche i cargo cinesi provenienti dalla nuova Via della Seta (1) . Ma chi arriva a Trieste in treno, da Miramare fino alla stazione centrale vede sulla destra solo un vasto, continuo demanio ferroviario assai degradato e una serie di enormi, spettrali docks, di cui uno (il numero 26) è oggi un enorme spazio espositivo per l’arte contemporanea, grazie all’iniziativa di Vittorio Sgarbi. L’autore descrive uno per uno gli impianti del Porto Vecchio, vero campionario di archeologia industriale, e lasciamo al lettore il piacere della visita guidata, con un occhio a Metropolis di Fritz Lang.

E passiamo al secondo frammento: la stazione di Rozzol-Montebello, a ridosso del costone carsico. Chiusa da anni, mantiene ancora gli arredi originali e addirittura le scritte bilingui austro-ungariche. Nel dopoguerra Trieste per quasi cinquant’anni non è più cresciuta; le zone periferiche essendo troppo vicine al confine militare, e molti tronchi ferroviari semplicemente non avevano più traffico. La Stazione Centrale di Trieste era il punto d’arrivo (dal 1858) delle Ferrovie meridionali (Sudbahn) che univano Vienna al suo porto, ma c’era anche (per l’Est) la stazione di Campo Marzio, oggi museo ferroviario. Ma ricordo ancora i binari della ferrovia della val Rosandra (oggi pista ciclabile), che univa la città al contado istriano sulla strada di Fiume. Per costruire le strade ferrate qui gli Austriaci hanno scavato nella roccia carsica trincee, superato pendenze e aggirato quote. E non solo a Trieste: la ferrovia istriana che parte da Divaccia (SLO), da Pisino fino a Pola è tutta una trincea scavata nella roccia. L’insieme è quindi ardito e tortuoso, ma all’epoca la gestione almeno era unica, mentre oggi è frazionata tra Austria, Slovenia ed Italia. E quella che chiamavamo all’epoca “la camionale” ora è la trafficata superstrada dei Tir tra est e ovest.

Il viaggio a Trieste continua in via Fabio Severo 79, non lontano dall’Università. Giuro che non sapevo che un austero condominio borghese ospitasse all’epoca La casa degli sposi, un’istituzione privata che offriva una dimora alle coppie sposate povere purché di provata onestà. Se nasceva un figlio, potevano abitarvi per tre anni. Tale pio istituto funzionò fino alla Grande Guerra. In sostanza, a Trieste l’assistenza sociale passa presto dalla Chiesa ai ricchi privati, i quali volevano anche attutire le differenze sociali create dallo sviluppo del porto. E al porto ritorniamo per parlare di Ursus, una gigantesca gru-pontone da duemila tonnellate ormai in disuso ma popolare simbolo del Porto Vecchio. Tornando a terra, passiamo ora all’ ex-Hotel Balkan, poi Narodni Dom (casa del popolo) slovena e oggi Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell’Università di Trieste. Ottima soluzione, visti i non sempre facili rapporti con la minoranza slovena: nel 1920 un primo assalto dei fascisti aprì la strada alla loro snazionalizzazione, pagata poi cara dopo il 1943. Ma dal dopoguerra la minoranza slovena è protetta, inizialmente grazie all’amministrazione alleata, nonostante essa potesse esser vista come quinta colonna comunista, pur divisa al suo interno tra “cominformisti” e titini. C’è sempre il tentativo di imporre lo sloveno come seconda lingua ufficiale, ma Trieste non è Bolzano, dove i germanofoni sono una maggioranza reale. Trieste è italiana e ha sempre avuto paura della demografia slava; direi persino che l’Irredentismo mirava più a escludere in futuro gli slavi dal potere che a sostituire la classe dirigente germanica, in fondo una stupenda sovrastruttura. Sloveno è sempre stato il contado dell’altopiano, sloveni sono molti operai portuali, e ho sempre avuto l’impressione che nell’atteggiamento triestino contasse molto la differenza di classe sociale. Oggi è diverso: gli sloveni sono più istruiti, le giovani coppie italiane comprano casa dalla parte slovena dell’altopiano perché i prezzi sono più bassi e addirittura mandano i figli alle scuole primarie slovene, rovesciando di fatto il trend. E le ragazze slovene in gita a Barcola o sul lungomare sono figlie del benessere, si vede. E se la tirano meno delle “mule”.

Torniamo ora al Porto Vecchio, nel Magazzino 18, per parlare dell’esilio istriano e dalmata: almeno 350.000 italiani “cacciati da un regime che non li amava e che loro non amavano”. Regime – aggiungo io – comunque in sintonia con i rancori e le aspirazioni dei nazionalisti sloveni e croati. Il Magazzino 18 è noto a noi anche grazie allo spettacolo di Simone Cristicchi: vi sono conservati tutti gli oggetti depositati dai profughi e mai ritirati; masserizie ora archiviate e valorizzate, ma per anni dimenticate come i loro proprietari. E che la materia sia ancora scottante, lo sappiamo anche a Roma, da quando nel 2004 è stato istituito il Giorno del Ricordo. Dal 10 febbraio 1947 , firma del Trattato di pace che assegnava a Tito l’Istria e gran parte della Venezia Giulia, sono passati 70 anni (2).

Il capitolo successivo potremmo intitolarlo “Le fortezze Bastiani”. Durante la Guerra Fredda la lunga frontiera del Carso triestino era una teoria ininterrotta ma discreta di fortificazioni: bunker, falsi fienili, false case cantoniere e torrette cannoniere, coordinate in una rete di gallerie e depositi. I reggimenti di Fanteria d’arresto erano reclutati in genere tra gli abitanti della zona, in modo da aver riserve pronte e addestrate. Ormai è tutto chiuso e sigillato: dopo la caduta del Muro e la fine della Jugoslavia tutto il dispositivo è stato smontato in pochi mesi per risparmiare soldi da dare ad altri. Eppure un Museo della Guerra Fredda dovrebbe partire proprio da lì, da quel lungo confine presidiato per cinquant’anni da migliaia di soldati di leva (3). Confine preso molto sul serio, vista la tortuosità della linea di frontiera, la vegetazione non curata e soprattutto la presenza dei graniciari, le guardie di confine jugo, reclutate fra duri guerrieri totalmente privi di humour. Era facile sconfinare per sbaglio e sentirsi urlare “Stoj” (fermo!) da una pattuglia armata, quasi sempre accompagnata da un grosso cane nero. Chi ne ha fatta esperienza se la ricorda bene, a partire dall’autore. Oggi si passa dall’altra parte liberamente, è ormai la gita fuori porta (4). Confine che si apriva però in alcuni giorni per permettere il commercio con i sciàvi. Ponte Rosso e la stazione delle autocorriere (oggi Sala Tripcovich) diventavano realmente la Fiera dell’Est, dove la merce più ambita erano le scarpe, l’abbigliamento, i pezzi di ricambio, le bambole e i cowbojka, cioè i jeans, e dove le donne si mettevano indosso dodici gonne per passarle alla frontiera. Oggi i negozi di “strazze” sono un ricordo e i cinesi hanno preso il posto dei triestini e napoletani, ma all’epoca Ponte Rosso era la valvola di compensazione tra capitalismo e socialismo (5). La merce comprata era poi ridistribuita per tutto l’Est; si dice che i jeans comprati a Trieste arrivassero fino in Siberia.

Il libro continua poi parlando del “Pedocin”, uno stabilimento balneare dopo le Rive, da sempre diviso in due settori riservati: uomini e donne. No, l’Islam non c’entra niente, è una vecchia tradizione triestina, voluta dalle donne per stare in pace a prendere il sole, fare il bagno e “ciacolàr” con le amiche. L’ultimo capitolo, come Gente di Dublino, è infine dedicato ai defunti. Andiamo dunque al Cimitero monumentale di Sant’Anna, alla ricerca dei triestini illustri: Svevo, Saba, i fratelli Stuparich, Anita Pittoni…

Così l’autore. Io invece parlo solo ora di Tetsutada Suzuki, un ricercatore di sociologia conosciuto nel capitolo sui confini. Come vede i triestini? Come “gente di confine”, e fin qui non bisogna venire dal Giappone per capirlo. Forte però della scrittura ideografica, scinde la parola “confine” in “con” e “fine”: stare insieme ma definire il punto di arrivo, di separazione. Nell’epoca in cui l’Italia ha rinunciato a difendere i propri confini – nazionali, militari, etici – la lezione dunque ce la dà chi viene da lontano. Solo chi ha vissuto a Trieste può capire cos’è un confine e perché va difeso, ma la novità viene sempre da fuori e quindi l’identità si rimette di nuovo in gioco…

Fin qui il libro di Antonio Salerno. Ma l’insolito viaggio potrebbe continuare, e qui propongo alcuni spunti: la targa che alla Stazione Centrale ricorda la partenza nel 1914 dell’Imperial-Regio 97° reggimento di fanteria per la Galizia. Oppure il cancello ormai chiuso della bella, enorme caserma Vittorio Emanuele in via Rossetti, dove ha fatto il militare mezza Italia, compreso il sottoscritto. Oppure l’elenco delle farmacie, sproporzionato per chi non sa che Trieste è anagraficamente vecchia. Infine, mi ha sempre affascinato la vita di Diego de Henriquez, strambo collezionista di militaria – treni corazzati compresi – morto nel 1974 in circostanze poco chiare (6)

****************************

Trieste è un’altra

di Pietro Spirito

Editore: Mauro Pagliai Editore, 2011, pp. 96

Prezzo: € 9,00

EAN: 9788856401691

****************************

NOTE

- Ricordo bene i lunghi treni merci che ancora nel 1976 partivano la sera dalla stazione e sfilavano lentamente lungo piazza dell’Unità diretti al Porto Nuovo.

- Per dovere di cronaca, va detto che mentre l’Istria è da sempre geograficamente definita, la Venezia Giulia è sempre stata una terra dai confini continuamente riformulati e non sempre coincidenti con una precisa identità etnica o linguistica.

- Quando ho potuto visitare la Jugoslavia, una volta finita la naia, ho scoperto che dall’altra parte del fronte il dispositivo militare jugo era praticamente simmetrico al nostro.

- A Gorizia mi hanno raccontato di uno scherzo di caserma che ha del surreale: hanno mandato un tenentino di prima nomina in pattuglia notturna, non prima di aver arretrato di trecento metri il confine di Stato, ovviamente d’accordo con il colonnello. Il malcapitato fu arrestato, interrogato e maltrattato da falsi granizzari per tutta la notte. Chi conosce Gorizia, all’epoca divisa come Berlino, sa che uno scherzo simile era possibile.

- http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2016/12/28/news/trieste-yugoslavia-al-tempo-dei-jeans-1.14631376

- L’argomento comunque è stato già sfruttato, sia in biografie come Diego de Henriquez. Il testimone scomodo, di Vincenzo Cerceo e altri (2015), Le lunghe ombre della morte, del giallista Veit Heinichen (2007) e infine il romanzo Non luogo a procedere, di Claudio Magris (2015).

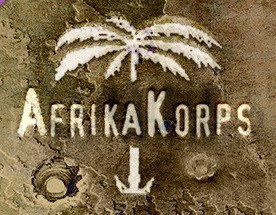

Per un malinteso, il mio articolo sulle bandiere ha attirato su Facebook le folgori della Folgore. Ma vorrei solo ricordare che proprio i parà nel 2008 in Afghanistan furono coinvolti in un incidente di percorso: un giornalista de L’Espresso notò la palma dell’Afrika Korps dipinta sulla fiancata di un mezzo della Folgore e ciò addirittura provocò un’ interrogazione parlamentare.

Per un malinteso, il mio articolo sulle bandiere ha attirato su Facebook le folgori della Folgore. Ma vorrei solo ricordare che proprio i parà nel 2008 in Afghanistan furono coinvolti in un incidente di percorso: un giornalista de L’Espresso notò la palma dell’Afrika Korps dipinta sulla fiancata di un mezzo della Folgore e ciò addirittura provocò un’ interrogazione parlamentare.  Per i parà quella palma con A e K ai lati era un riferimento alla battaglia di El Alamein (1942) e alle tradizioni del reparto, ma per gli altri un simbolo nazista. E all’epoca la polemica sui simboli non era ancora così feroce come oggi, quando oltre i simboli del fascismo storico si vorrebbe distruggere l’architettura stessa del Ventennio. E perché non si è fatto in questi settant’anni? Semplicemente perché, cancellati i simboli, gli edifici mantengono comunque una funzione che va oltre la forma. Solo la Roma antica è letteralmente sprofondata sottoterra per essere riscoperta e valorizzata molti secoli dopo.

Per i parà quella palma con A e K ai lati era un riferimento alla battaglia di El Alamein (1942) e alle tradizioni del reparto, ma per gli altri un simbolo nazista. E all’epoca la polemica sui simboli non era ancora così feroce come oggi, quando oltre i simboli del fascismo storico si vorrebbe distruggere l’architettura stessa del Ventennio. E perché non si è fatto in questi settant’anni? Semplicemente perché, cancellati i simboli, gli edifici mantengono comunque una funzione che va oltre la forma. Solo la Roma antica è letteralmente sprofondata sottoterra per essere riscoperta e valorizzata molti secoli dopo.

In merito alla bandiera del Reich esposta in camerata dal carabiniere di Firenze e ben visibile dalla strada è stato scritto molto. Da parte mia osservo che, se il carabiniere si è comportato male, neanche i suoi superiori fanno bella figura: la camerata di una caserma è soggetta a continue ispezioni, per cui è impossibile che nessuno si sia mai accorto di quel vessillo appeso al muro. Forse nella caserma della Folgore ci sarà anche di peggio, ma almeno non è in vista strada. Sia chiaro: la bandiera incriminata non è quella nazista con la svastica al centro, ma quella del Reich, ovvero la formazione statale che ha governato la Germania dal 1871 al 1918, retta da un imperatore e governata da un cancelliere in parte svincolato dal parlamento. Storicamente, le navi della marina tedesca quella bandiera hanno continuato a sventolarla in mare aperto anche dopo quella data, in disprezzo sia della Repubblica di Weimar che del Terzo Reich di Hitler. Altro che neonazismo! Come si vede, i simboli possono cambiare significato politico e per questo vanno storicizzati: tanto per rimanere a casa nostra, il tricolore con lo stemma sabaudo storicamente da emblema del Risorgimento alla fine è divenuto il simbolo della complicità fra il Re e Mussolini, tant’è vero che l’Italia dal 1948 è una repubblica. Che poi ora la bandiera del Reich sia usata dai gruppi neonazisti europei è affar loro, lo definirei addirittura un falso ideologico, esattamente come le croci celtiche che col nazismo e il fascismo non hanno nessun vero legame storico, a differenza delle rune e della svastica. Trovo invece sconveniente che un carabiniere che ha giurato fedeltà alla patria non senta il bisogno di appendere al muro il tricolore e provi invece attrazione per un vessillo che non lo riguarda. E se afferma anche di studiare storia moderna all’università e di essere un appassionato del settore, a maggior ragione dovrebbe essere cosciente della riformulazione ideologica in chiave neonazista dei simboli politici della Germania imperiale. Siamo dunque di fronte a una cultura superficiale, come superficiali sono stati i suoi superiori. Ma è stato anche superficiale il comunicato dove si legge che esporre simboli del fascismo è reato per i civili ma non per i militari: per evitare fraintendimenti, più correttamente si doveva scrivere – come è stato fatto in seguito – che tale reato è di competenza dei tribunali ordinari, essendo la giurisdizione del codice militare di pace circoscritta ai reati specificamente militari, come l’insubordinazione e la diserzione. Al massimo il carabiniere rischia un provvedimento disciplinare.

In merito alla bandiera del Reich esposta in camerata dal carabiniere di Firenze e ben visibile dalla strada è stato scritto molto. Da parte mia osservo che, se il carabiniere si è comportato male, neanche i suoi superiori fanno bella figura: la camerata di una caserma è soggetta a continue ispezioni, per cui è impossibile che nessuno si sia mai accorto di quel vessillo appeso al muro. Forse nella caserma della Folgore ci sarà anche di peggio, ma almeno non è in vista strada. Sia chiaro: la bandiera incriminata non è quella nazista con la svastica al centro, ma quella del Reich, ovvero la formazione statale che ha governato la Germania dal 1871 al 1918, retta da un imperatore e governata da un cancelliere in parte svincolato dal parlamento. Storicamente, le navi della marina tedesca quella bandiera hanno continuato a sventolarla in mare aperto anche dopo quella data, in disprezzo sia della Repubblica di Weimar che del Terzo Reich di Hitler. Altro che neonazismo! Come si vede, i simboli possono cambiare significato politico e per questo vanno storicizzati: tanto per rimanere a casa nostra, il tricolore con lo stemma sabaudo storicamente da emblema del Risorgimento alla fine è divenuto il simbolo della complicità fra il Re e Mussolini, tant’è vero che l’Italia dal 1948 è una repubblica. Che poi ora la bandiera del Reich sia usata dai gruppi neonazisti europei è affar loro, lo definirei addirittura un falso ideologico, esattamente come le croci celtiche che col nazismo e il fascismo non hanno nessun vero legame storico, a differenza delle rune e della svastica. Trovo invece sconveniente che un carabiniere che ha giurato fedeltà alla patria non senta il bisogno di appendere al muro il tricolore e provi invece attrazione per un vessillo che non lo riguarda. E se afferma anche di studiare storia moderna all’università e di essere un appassionato del settore, a maggior ragione dovrebbe essere cosciente della riformulazione ideologica in chiave neonazista dei simboli politici della Germania imperiale. Siamo dunque di fronte a una cultura superficiale, come superficiali sono stati i suoi superiori. Ma è stato anche superficiale il comunicato dove si legge che esporre simboli del fascismo è reato per i civili ma non per i militari: per evitare fraintendimenti, più correttamente si doveva scrivere – come è stato fatto in seguito – che tale reato è di competenza dei tribunali ordinari, essendo la giurisdizione del codice militare di pace circoscritta ai reati specificamente militari, come l’insubordinazione e la diserzione. Al massimo il carabiniere rischia un provvedimento disciplinare. Dunkirk (Dunkerque per i francesi) è il luogo dove nell’estate del 1940 i 400.000 soldati del corpo di spedizione inglese si ritirarono in massa in attesa dell’imbarco, dopo essere stati tagliati fuori dall’offensiva tedesca in Francia. Avevano ormai solo i fucili, avendo perso tutto il materiale pesante nella ritirata. Dal canto loro i Tedeschi incalzarono gli Inglesi senza usare Panzerdivisioni o artiglieria, ma limitandosi a martellare uomini e navi con Stukas e bombardieri Heinkel. Potevano far di peggio, ma Hitler nel 1940 sperava in una pace separata con gli Inglesi, a cui si oppose fermamente Churchill. Ma il grosso dei soldati inglesi fu recuperato non tanto dalle navi della Marina, ma da una miriade di pescherecci e imbarcazioni private mobilitate in fretta e condotte da comuni cittadini britannici che accolsero l’appello. Il pescaggio delle coste era infatti troppo basso per le grandi navi, le quali – lo dice un ammiraglio nel film – avrebbero poi difeso l’Inghilterra dall’invasione.

Dunkirk (Dunkerque per i francesi) è il luogo dove nell’estate del 1940 i 400.000 soldati del corpo di spedizione inglese si ritirarono in massa in attesa dell’imbarco, dopo essere stati tagliati fuori dall’offensiva tedesca in Francia. Avevano ormai solo i fucili, avendo perso tutto il materiale pesante nella ritirata. Dal canto loro i Tedeschi incalzarono gli Inglesi senza usare Panzerdivisioni o artiglieria, ma limitandosi a martellare uomini e navi con Stukas e bombardieri Heinkel. Potevano far di peggio, ma Hitler nel 1940 sperava in una pace separata con gli Inglesi, a cui si oppose fermamente Churchill. Ma il grosso dei soldati inglesi fu recuperato non tanto dalle navi della Marina, ma da una miriade di pescherecci e imbarcazioni private mobilitate in fretta e condotte da comuni cittadini britannici che accolsero l’appello. Il pescaggio delle coste era infatti troppo basso per le grandi navi, le quali – lo dice un ammiraglio nel film – avrebbero poi difeso l’Inghilterra dall’invasione. Una città si può descrivere attraverso pochi luoghi emblematici, magari non scontati. E’ quanto fa Pietro Spirito, scrittore e collaboratore del quotidiano triestino Il piccolo, il quale ben conosce la sua città di adozione e ci propone in meno di cento pagine una guida insolita di una città già diversa di suo. S’inizia dal Porto Vecchio e dai suoi monumentali magazzini oggi diruti, ma una volta collegamento tra la città e una frenetica attività commerciale. Oggi tutto si svolge nel Porto Nuovo, dove presto attraccheranno anche i cargo cinesi provenienti dalla nuova Via della Seta (1) . Ma chi arriva a Trieste in treno, da Miramare fino alla stazione centrale vede sulla destra solo un vasto, continuo demanio ferroviario assai degradato e una serie di enormi, spettrali docks, di cui uno (il numero 26) è oggi un enorme spazio espositivo per l’arte contemporanea, grazie all’iniziativa di Vittorio Sgarbi. L’autore descrive uno per uno gli impianti del Porto Vecchio, vero campionario di archeologia industriale, e lasciamo al lettore il piacere della visita guidata, con un occhio a Metropolis di Fritz Lang.

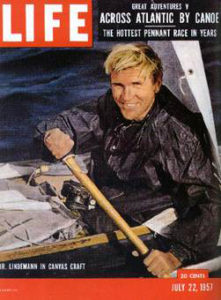

Una città si può descrivere attraverso pochi luoghi emblematici, magari non scontati. E’ quanto fa Pietro Spirito, scrittore e collaboratore del quotidiano triestino Il piccolo, il quale ben conosce la sua città di adozione e ci propone in meno di cento pagine una guida insolita di una città già diversa di suo. S’inizia dal Porto Vecchio e dai suoi monumentali magazzini oggi diruti, ma una volta collegamento tra la città e una frenetica attività commerciale. Oggi tutto si svolge nel Porto Nuovo, dove presto attraccheranno anche i cargo cinesi provenienti dalla nuova Via della Seta (1) . Ma chi arriva a Trieste in treno, da Miramare fino alla stazione centrale vede sulla destra solo un vasto, continuo demanio ferroviario assai degradato e una serie di enormi, spettrali docks, di cui uno (il numero 26) è oggi un enorme spazio espositivo per l’arte contemporanea, grazie all’iniziativa di Vittorio Sgarbi. L’autore descrive uno per uno gli impianti del Porto Vecchio, vero campionario di archeologia industriale, e lasciamo al lettore il piacere della visita guidata, con un occhio a Metropolis di Fritz Lang. Canoista da anni, mi sono appassionato delle incredibili gesta di Hannes Lindemann, (1922-2015), ma le ho dovute leggere in inglese perché del suo libro, scritto nel lontano 1958, non esiste alcuna traduzione italiana. Strano, vista la quantità e qualità della letteratura nautica pubblicata in Italia. Cultore dei grandi naviganti in piccole barche, ho preso quindi l’iniziativa di tradurre Alone in the Ocean una pagina per sera, per diletto, aggiungendo pure qualche nota in calce. Il testo in inglese è liberamente scaricabile dalla rete, era un peccato non approfittarne. Ancora non ho trovato un editore, ma volevo mettere a disposizione degli appassionati l’esperienza unica di quest’uomo che ha voluto sperimentare i limiti della resistenza fisica e psichica in mare. Lindemann era un medico di professione ed è stato anche pioniere del training autogeno: le sue opere sono state tradotte anche in italiano e godono ancora di una certa popolarità (1). Questa pratica l’ha aiutato a sopravvivere alle condizioni estreme di una traversata oceanica dalle isole Canarie fino ai Caraibi, condotta per 72 giorni a bordo di una Klepper adattata con due velette e un bilanciere, una di quelle canoe tedesche smontabili con intelaiatura in legno e tela cerata che da sempre si vedono in giro per mari e fiumi d’Europa (2). In realtà il nostro eroe ha pagaiato poco, sfruttando piuttosto gli alisei, i venti stagionali chiamati non per niente “trade winds”, i venti del commercio, ben noti a Cristoforo Colombo e a tutti i naviganti oceanici a vela. La canoa di Lindemann è ora conservata a Monaco nel Deutsches Museum, ma quel modello è ancora in produzione, anche se fabbricato con materiali più tecnologici. E’ infatti la tecnologia a marcare la differenza tra Lindemann e gli avventurieri più recenti (3) : non esistevano all’epoca i GPS e i telefoni cellulari, né i pannelli solari e i cibi liofilizzati. Lindemann non aveva radio a bordo, per cui, come altri navigatori solitari dell’epoca, ha trascorso in mare settimane in completo isolamento, soffrendo di allucinazioni e dovendosela cavare sempre da solo nei frangenti più estremi: tempeste, sole equatoriale, mancanza di sonno, disidratazione. Non è stato fortunato con le condizioni atmosferiche e del resto poco poteva fare con una canoa di legno e tela, buona per il turismo nautico, per giunta sovraccarica di viveri in scatola presto eliminati. Ma il nostro eroe scopre subito che il mare offre nutrimento agli audaci e a chi impara a conoscerlo: per sopravvivere, oltre al latte condensato, il pesce crudo e l’acqua piovana possono bastare. In realtà Lindemann non si dimostra sempre un esperto marinaio: zavorra male la prima barca che ha poca chiglia e calcola male il lavoro del timone; un errore fatto comunque anche da capitan Voss, marinaio ben più esperto di lui, il quale con una canoa di legno scorrazzò per il Pacifico all’inizio del ‘900 (4). Usa il sestante e quindi naviga “in parallelo”, ma nel diario di bordo non indica mai la posizione giornaliera, sia pur approssimata. Dimostra invece grandi doti di resistenza fisica, aiutato in questo anche dalla sua professione di medico, che gli permette una completa padronanza del corpo nelle circostanze più estreme, che era esattamente l’obiettivo prefisso. Ma diciamo pure che è stato fortunato, visto che si è trovato per due volte col battello rovesciato di notte in mezzo alla tempesta. E gli è bastato, visto che non mi risultano successive imprese nautiche di Hannes Lindemann.

Canoista da anni, mi sono appassionato delle incredibili gesta di Hannes Lindemann, (1922-2015), ma le ho dovute leggere in inglese perché del suo libro, scritto nel lontano 1958, non esiste alcuna traduzione italiana. Strano, vista la quantità e qualità della letteratura nautica pubblicata in Italia. Cultore dei grandi naviganti in piccole barche, ho preso quindi l’iniziativa di tradurre Alone in the Ocean una pagina per sera, per diletto, aggiungendo pure qualche nota in calce. Il testo in inglese è liberamente scaricabile dalla rete, era un peccato non approfittarne. Ancora non ho trovato un editore, ma volevo mettere a disposizione degli appassionati l’esperienza unica di quest’uomo che ha voluto sperimentare i limiti della resistenza fisica e psichica in mare. Lindemann era un medico di professione ed è stato anche pioniere del training autogeno: le sue opere sono state tradotte anche in italiano e godono ancora di una certa popolarità (1). Questa pratica l’ha aiutato a sopravvivere alle condizioni estreme di una traversata oceanica dalle isole Canarie fino ai Caraibi, condotta per 72 giorni a bordo di una Klepper adattata con due velette e un bilanciere, una di quelle canoe tedesche smontabili con intelaiatura in legno e tela cerata che da sempre si vedono in giro per mari e fiumi d’Europa (2). In realtà il nostro eroe ha pagaiato poco, sfruttando piuttosto gli alisei, i venti stagionali chiamati non per niente “trade winds”, i venti del commercio, ben noti a Cristoforo Colombo e a tutti i naviganti oceanici a vela. La canoa di Lindemann è ora conservata a Monaco nel Deutsches Museum, ma quel modello è ancora in produzione, anche se fabbricato con materiali più tecnologici. E’ infatti la tecnologia a marcare la differenza tra Lindemann e gli avventurieri più recenti (3) : non esistevano all’epoca i GPS e i telefoni cellulari, né i pannelli solari e i cibi liofilizzati. Lindemann non aveva radio a bordo, per cui, come altri navigatori solitari dell’epoca, ha trascorso in mare settimane in completo isolamento, soffrendo di allucinazioni e dovendosela cavare sempre da solo nei frangenti più estremi: tempeste, sole equatoriale, mancanza di sonno, disidratazione. Non è stato fortunato con le condizioni atmosferiche e del resto poco poteva fare con una canoa di legno e tela, buona per il turismo nautico, per giunta sovraccarica di viveri in scatola presto eliminati. Ma il nostro eroe scopre subito che il mare offre nutrimento agli audaci e a chi impara a conoscerlo: per sopravvivere, oltre al latte condensato, il pesce crudo e l’acqua piovana possono bastare. In realtà Lindemann non si dimostra sempre un esperto marinaio: zavorra male la prima barca che ha poca chiglia e calcola male il lavoro del timone; un errore fatto comunque anche da capitan Voss, marinaio ben più esperto di lui, il quale con una canoa di legno scorrazzò per il Pacifico all’inizio del ‘900 (4). Usa il sestante e quindi naviga “in parallelo”, ma nel diario di bordo non indica mai la posizione giornaliera, sia pur approssimata. Dimostra invece grandi doti di resistenza fisica, aiutato in questo anche dalla sua professione di medico, che gli permette una completa padronanza del corpo nelle circostanze più estreme, che era esattamente l’obiettivo prefisso. Ma diciamo pure che è stato fortunato, visto che si è trovato per due volte col battello rovesciato di notte in mezzo alla tempesta. E gli è bastato, visto che non mi risultano successive imprese nautiche di Hannes Lindemann. ****************************

****************************