Torquato Tasso fu un grande poeta, scrittore e drammaturgo vissuto nella seconda metà del ‘500 e celebre per essere stato l’autore della “Gerusalemme Liberata”. E’ sepolto a Roma nella chiesa di Sant’Onofrio dopo aver vissuto gli ultimi giorni della sua vita tormentata nell’adiacente monastero.

Torquato Tasso fu un grande poeta, scrittore e drammaturgo vissuto nella seconda metà del ‘500 e celebre per essere stato l’autore della “Gerusalemme Liberata”. E’ sepolto a Roma nella chiesa di Sant’Onofrio dopo aver vissuto gli ultimi giorni della sua vita tormentata nell’adiacente monastero.

La chiesa ora ricade nel territorio del Rione Trastevere mentre un tempo era situata in un’area extraurbana in quanto le mura Aureliane recingevano il rione secondo il percorso Porta Settimiana, Porta San Pancrazio, Porta Portese; la zona tra il Gianicolo e il Tevere era fuori delle mura finché nel ‘600 Papa Urbano VIII Barberini ampliò la cinta muraria collegando Trastevere a Borgo con una serie di bastioni lungo il crinale del Gianicolo; furono inglobate nella città tutte le abitazioni che nel frattempo si erano estese lungo la via della Lungara, che collega la Porta Settimiana in Trastevere con la Porta Santo Spirito in Borgo, e che si era arricchita di chiese, monasteri e di due palazzi principeschi alle estremità, Palazzo Salviati e Palazzo Riario poi Corsini.

L’edificio religioso nacque nel 1419 come eremo fondato dal Beato Nicolò da Forca Palena e fu trasformato in chiesa con lavori che iniziarono nel 1439 e che durarono per anni specialmente per quanto riguarda l’arredamento interno che contiene opere prodotte tra il ‘500 e l’800.

Alla chiesa, che è adiacente all’ospedale Banbino Gesù, si accede con  una scalinata che porta ad un prato con una fontana, su due lati si svolge un portico con lunette decorate ritenute opera giovanile del Domenichino; in fondo al portico sorge una piccola cappella intitolata alla Madonna del Rosario, sul davanti una lunetta con “Sibille” dipinte da Agostino Tassi, all’interno pitture settecentesche con finti sfondi architettonici e sull’altar maggiore una “Natività” di Francesco Bassano il Giovane.

una scalinata che porta ad un prato con una fontana, su due lati si svolge un portico con lunette decorate ritenute opera giovanile del Domenichino; in fondo al portico sorge una piccola cappella intitolata alla Madonna del Rosario, sul davanti una lunetta con “Sibille” dipinte da Agostino Tassi, all’interno pitture settecentesche con finti sfondi architettonici e sull’altar maggiore una “Natività” di Francesco Bassano il Giovane.

L’interno della chiesa è a navata unica con cinque cappelle laterali, l’abside è interamente coperto di affreschi spartiti in tre registri e attribuiti al Peruzzi forse in collaborazione con il Ripanda.

La prima cappella a destra contiene una “Annunciazione” di Antoniazzo Romano, nella seconda affreschi di G.B. Ricci da Novara e sull’altare una “Madonna di Loreto” assegnata ad Annibale Carracci o alla sua scuola, nella terza a sinistra un dipinto del Domenichino nel monumento funebre del Cardinal Sega; nella prima, ampliata durante il pontificato di Pio IX, la tomba del Tasso, opera ottecentesca di Giuseppe Fabris, con ritratto del 1608 e arricchita da una lampada votiva di Duilio Cambellotti.

Dovunque nella chiesa lapidi e sepolcri di varie epoche, tra loro anche la lastra tombale del fondatore Beato Nicola; anche la sacrestia è ricca di dipinti ed affreschi. Per un piccolo andito si passa in un chiostro rettangolare, della metà del XV secolo, a doppio ordine con colonnine antiche ed archi a tutto sesto, le lunette rappresentano scene di vita di Sant’Onofrio e sono state dipinte in occasione del Giubileo del 1600; quattro sono opera del Cavalier d’Arpino le altre dello Strada e del Ridolfi.

Dovunque nella chiesa lapidi e sepolcri di varie epoche, tra loro anche la lastra tombale del fondatore Beato Nicola; anche la sacrestia è ricca di dipinti ed affreschi. Per un piccolo andito si passa in un chiostro rettangolare, della metà del XV secolo, a doppio ordine con colonnine antiche ed archi a tutto sesto, le lunette rappresentano scene di vita di Sant’Onofrio e sono state dipinte in occasione del Giubileo del 1600; quattro sono opera del Cavalier d’Arpino le altre dello Strada e del Ridolfi.

Nel convento ha sede il Museo Tassiano con cimeli e ricordi del poeta. Proseguendo sulla strada che porta al Gianicolo si incontra, sulla sinistra, la “Quercia del Tasso” resti di un albero sotto il quale soleva riposare il poeta.

****************************

Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo

piazza di Sant’Onofrio, 2

Roma (Trastevere)

Informazioni:

tel. 06/6864498

Apertura della Chiesa

Lunedì-Venerdì / ore 9:00 — 13:00

Domenica / ore 9:00 — 12:00

Chiesa chiusa nel pomeriggio

Orari Santa Messa

Domenica e giorni di precetto

ore 12:00 celebrazione eucaristica

Gli orari possono subire cambiamenti. Si suggerisce di verificare contattando la chiesa

Nota | Note

In questa Chiesa

non si celebrano i matrimoni

Marriages are not celebrated

in this Church

La Chiesa è chiusa in agosto

The Church is closed in August

****************************

La chiesa di San Pancrazio si trova appena fuori della cinta delle mura gianicolensi, oltre l’omonima porta; di origine antichissima fu fatta costruire all’inizio del VII secolo d.C. da Papa Simmaco e dedicata a San Pancrazio, giovinetto cristiano morto martire nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano. Sotto la chiesa si trovano delle catacombe, piuttosto povere, dove era sepolto il martire il cui cranio è ora conservato in chiesa, nella navata destra, in una teca nel muro.

La chiesa di San Pancrazio si trova appena fuori della cinta delle mura gianicolensi, oltre l’omonima porta; di origine antichissima fu fatta costruire all’inizio del VII secolo d.C. da Papa Simmaco e dedicata a San Pancrazio, giovinetto cristiano morto martire nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano. Sotto la chiesa si trovano delle catacombe, piuttosto povere, dove era sepolto il martire il cui cranio è ora conservato in chiesa, nella navata destra, in una teca nel muro.

I lavori proposti da

I lavori proposti da

Più recentemente, in uno scritto a lei dedicato, il pittore e scrittore

Più recentemente, in uno scritto a lei dedicato, il pittore e scrittore  PERTURBAMENTI

PERTURBAMENTI Tra la fine del 2001 e l’inizio dell’anno successivo si tenne a Roma, a Palazzo Venezia, una grande mostra su Orazio e Artemisia Gentileschi, ora la sola pittrice torna a Palazzo Braschi con una esposizione di 29 suoi dipinti insieme ad altri 60 di artisti che vissero nella sua epoca e con lei ebbero fecondi scambi culturali.

Tra la fine del 2001 e l’inizio dell’anno successivo si tenne a Roma, a Palazzo Venezia, una grande mostra su Orazio e Artemisia Gentileschi, ora la sola pittrice torna a Palazzo Braschi con una esposizione di 29 suoi dipinti insieme ad altri 60 di artisti che vissero nella sua epoca e con lei ebbero fecondi scambi culturali. ARTEMISIA GENTILESCHI

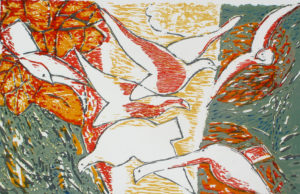

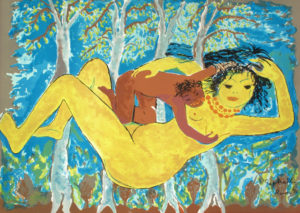

ARTEMISIA GENTILESCHI La nuova stagione dello spazio espositivo del “Centro Culturale Aldo Fabrizi” di Roma si apre, il 30 novembre prossimo, con tutti i crismi della dimensione attuale e le relazioni con il passato che non riguardano solo la “verità” espressa dalla poesia di Elio Filippo Accrocca ma interessano l’universo di una certa periferia romana: Portonaccio, la scuola del cosiddetto gruppo di Portonaccio, Pietralata e Pasolini, il gruppo del Presenteismo al Malafronte. Con questa connessione, questa sorta di rinascimento, l‘evento messo in essere, diventa reale e si proietta verso i traguardi dello spirito, ove sono racchiuse emozioni ed altre forme di oggettività tangibili. Pertanto, l’omaggio al poeta di Cori attraverso l’arte e le relazioni di numerosi artisti diventano l’argomento centrale che si ricongiunge al tempo ed allo spazio di Accrocca con un dialogo lineare su cosa è l’arte e cosa può essere la vita umana nell’arte. Da un’osservazione e una riflessione attenta, intensa, partecipativa, emergono le stratificazioni dei simboli e dei significati celati e svelati nella struttura ritmica delle parole e dei versi di “Portonaccio” prima e “Ritorno a Portonaccio” poi, portatrice di una condizione sociale sublime del pensiero, sul ritorno e sulla rinascita vitale.

La nuova stagione dello spazio espositivo del “Centro Culturale Aldo Fabrizi” di Roma si apre, il 30 novembre prossimo, con tutti i crismi della dimensione attuale e le relazioni con il passato che non riguardano solo la “verità” espressa dalla poesia di Elio Filippo Accrocca ma interessano l’universo di una certa periferia romana: Portonaccio, la scuola del cosiddetto gruppo di Portonaccio, Pietralata e Pasolini, il gruppo del Presenteismo al Malafronte. Con questa connessione, questa sorta di rinascimento, l‘evento messo in essere, diventa reale e si proietta verso i traguardi dello spirito, ove sono racchiuse emozioni ed altre forme di oggettività tangibili. Pertanto, l’omaggio al poeta di Cori attraverso l’arte e le relazioni di numerosi artisti diventano l’argomento centrale che si ricongiunge al tempo ed allo spazio di Accrocca con un dialogo lineare su cosa è l’arte e cosa può essere la vita umana nell’arte. Da un’osservazione e una riflessione attenta, intensa, partecipativa, emergono le stratificazioni dei simboli e dei significati celati e svelati nella struttura ritmica delle parole e dei versi di “Portonaccio” prima e “Ritorno a Portonaccio” poi, portatrice di una condizione sociale sublime del pensiero, sul ritorno e sulla rinascita vitale. fiume e ci porta agli anni 80, al Centro Socioculturale del Malafronte e al Presenteismo ed alla poetica di un manifesto firmato da Piccinini, Signoretti, Fiorentini, Coppeta, Meconi, Teofani, e Levratti, Carcassonne, Gentile, Ochoa che si espande con le idee successive che sfoceranno in “Controcorrente, Prospettive Presenteiste” di Bruno, Campanella, Lombardi, Laura Turco Liveri, Vaglica, Quintini.

fiume e ci porta agli anni 80, al Centro Socioculturale del Malafronte e al Presenteismo ed alla poetica di un manifesto firmato da Piccinini, Signoretti, Fiorentini, Coppeta, Meconi, Teofani, e Levratti, Carcassonne, Gentile, Ochoa che si espande con le idee successive che sfoceranno in “Controcorrente, Prospettive Presenteiste” di Bruno, Campanella, Lombardi, Laura Turco Liveri, Vaglica, Quintini. RITORNO A PORTONACCIO 2

RITORNO A PORTONACCIO 2